OPERA(ニュートリノ振動実験)に関する技術開発

更新記録:2005年12月15日、東農鉱山での原子核乾板リフレッシュ作業現場を紹介します。

この中でリフレッシュの最も重要な役割をはたしている恒温加湿装置については改めて紹介します。

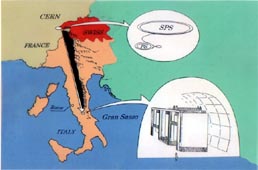

CERNとGran-Sassoで行うニュートリノ振動実験

謎の粒子「ニュートリノ」に関する新しい研究プロジェクトがスタートしました。

これまでに、つくばの高エネルギー加速器研究機構と岐阜県神岡のスーパーカミオカンデの間で行われているニュートリノ振動の実験と、名古屋大学理学部の実験グループが参加した米シカゴのフェルミ研究所におけるτニュートリノ検出の実験によって、ニュートリノに質量のあることが確実となりました。

新しい研究プロジェクトは、欧州合同原子核研究機構(CERN)から打ち出したμニュートリノを、イタリア中部のグランサッソ研究所でμニュートリノがτニュートリノに変化したものを直接検出する実験です。この実験にはτニュートリノ検出で成果をあげた名古屋大学理学部理学研究科基本粒子研究室(F研)が中心的な役割を担っており、私たち金工室もOPERA実験に伴う技術開発や技術業務を重要な仕事と位置づけて取組んでいます。

このページの先頭に戻ります。

OPERA実験を支える様々な技術開発

OPERA実験を成功させるためには、以下のような様々な技術開発が必要です。

- 原子核乾板に関する技術

我々は原子核乾板と鉛の板を交互に積み重ねたものをOPERAの最も小さい単位として取り扱えるようにします。それをECCモジュールと呼びます。ECCモジュールは、原子核乾板と鉛の板が互いにずれないよう、しっかりと固定されていなければなりません。それを実現するためには真空パックという技術を使います。さらに、原子核乾板は光りに対して感度を持っていますので、厳重な遮光が必要です。そのためには、真空パックの容器が遮光の機能も備えていることが必要です。

OPERA実験では十数万個のECCモジュールを使いますので、ECCモジュールを自動的に作るロボットのような装置が必要です。原子核乾板と鉛板を交互に積んでいき、遮光性のあるシートでパッキングした後、真空シールするという一連の作業をこの装置が担当します。

鉛は重い元素であるが故に、ごく微量の放射性元素を含んでいるのが普通です。しかし、我々のOPERA実験では放射性元素が放出する素粒子は原子核乾板に大きなダメージを与えますので、放射線元素の少ない鉛材を手に入れることが必要です。

これらのことをまとめて、ECCモジュールの項で紹介します。

- 原子核乾板のリフレッシュ

原子核乾板は製造された直後から地球に降り注ぐ宇宙線による荷電粒子に暴露され続け、無用な素粒子飛跡が蓄積します。OPERA実験では非常に多くの原子核乾板を用いますので、実際に実験に使えるようにするまで、相当の時間が経過します。その間に宇宙線の暴露からは逃れられないのですが、これが多くなると実験そのものの精度を大きく損なってしまいます。

そこで、一旦製造し整形した原子核乾板を、一定条件(恒温、高湿度)に保つことによって、それまでに感光した部分を元の状態に戻してしまう作業がリフレッシュです。

この作業は宇宙線の影響を防ぐために東農鉱山の地下トンネル内で行っています。リフレッシュの終わった原子核乾板は実際のOPERA実験で使うECCモジュールに組み立てて真空パックを行い、宇宙線の影響が最小となるよう荷積して、保冷コンテナでイタリア・グランサッソ地下研究所まで輸送します。

- 原子核乾板の現像・定着

原子核乾板は写真と同じ原理で素粒子の飛跡を貯えますが、それだけでは次々と新たな素粒子が通過するたびに「感光」し、いつしか原子核乾板は真っ黒になってしまいます。従って、目的の素粒子反応があったECCモジュールを取り出したなら、直ちに現像・定着という写真と同じ操作を行ないます。今回の実験のために、効率よく現像・定着できる装置の開発はF研の星野先生が中心になって行なっています。

- 素粒子反応自動検出装置の開発

原子核乾板には膨大な量の素粒子飛跡が記録されています。我々が必要な素粒子の飛跡はそれらの中のたった一つです。このたった一つの飛跡を、効率よく選び出す技術の開発によって、原子核乾板は今日もなお、高エネルギー実験の有力なディテクタとして機能しています。

OPERA実験では、毎日数個の有用な反応があり、その反応がおきたと思われるECCモジュールが取り出されて、現像されます。これをリアルタイムで直ちに素粒子解析できる装置を目指すのが、この素粒子飛跡検出装置の技術開発の目的です。

現在、この素粒子飛跡解析装置は、画像解析などのコンピュータ技術を駆使することにより、これまでの常識を打ち破る処理能力をもつ可能性が出てきました。我々の技術開発は、メカニカルテーブルと顕微鏡を組み合わせた従来の素粒子検出装置から脱皮して、素粒子反応自動検出ロボットのような装置を考えています。従来の直線案内を用いたメカニカルテーブルの考え方に縛られない自由で柔軟な発想が要求されています。

このページの先頭に戻ります。

ECCモジュール

この実験でニュートリノ検出の主役を務めるのは原子核乾板です。

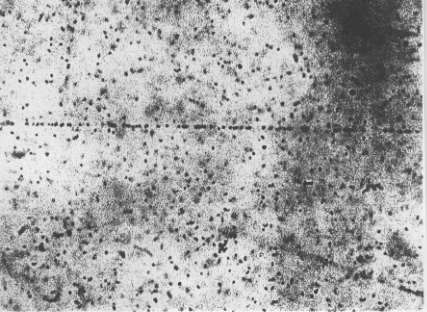

原子核乾板の特徴は、乾板に素粒子の飛跡が次々と露光し、後に現像・定着の工程を経て、顕微鏡下で詳しく観測できる点にあります。写真乾板の粒子が細かければ顕微鏡の精度で素粒子の反応を捕らえることができ、他の観測装置と比較して格段に多くの情報量を得ることが出来ます。しかし、蓄積型の欠点として、膨大な素粒子反応の中から目的の反応を選り分ける「解析」の困難性がつきまといます。

今回用いる原子核乾板は解析を容易にするための新しい工夫を行うと共に、コンピュータ技術の発展で極めて高速な解析が可能となり、膨大な原子核反応の中から目的の反応を効率よく取り出すことができるようになりました。このようなことを実現したことによってOPERA実験が可能になったともいえます。

この写真はエマルジョンフィルムの顕微鏡イメージ(横一辺が100μm)です。

今回の実験は、CERNの加速器から発射したμニュートリノを、イタリアのトンネルの中の観測所に設けた巨大なディテクターで捕らえようというものです。このディテクターは、鉛の間に原子核乾板を挟む構造の「ECCモジュール」を大量に配置し、ある確率でおきるニュートリノ振動そのものの反応を捕らえられるのではないかと考えました。

一個のECCモジュールは一辺が4インチと5インチの長方形で、鉛の板と原子核乾板(エマルジョン)を交互に重ねあわせた構造です。下の写真はECCモジュールのメカニカルサンプルとして作ったものです。実際のECCモジュールは6kg〜10kgの重さとなり、それを10万個以上敷き詰めることになります。

ECC-1

大量のμニュートリノの中でτニュートリノに変化したものがあるとすると、このディテクターの中で鉛や原子核乾板の原子核と反応し、様々な粒子を生成します。ECCモジュールの後方にそれらを検出する観測装置群を置き、τニュートリノ反応の可能性のある時の、反応の位置を逆算し、その部分のECCモジュールを取り出して、原子核乾板を現像します。もしτニュートリノの反応であれば、そのECCモジュール内にμニュートリノからτニュートリノに変化し、その後崩壊する過程が原子核乾板の中に荷電粒子の飛跡として残っているはずです。

このような反応は1日に10個程度予測されており、取り出されたECCモジュールは早速現像・定着処理の後、顕微鏡ステージにて詳しく解析されます。

こうしてより多くのニュートリノ振動反応を集めることができれば、ニュートリノの性質を詳しく分析することが可能となり、クォークの内部構造など現代科学で深まった謎に光を当てる研究成果が期待されているのです。

ECC-Moduleのパッキング技術

ECC-Moduleは鉛と原子核乾板を交互に重ねた物である。これをSUSテープで固定し、ラミネートで遮光パックする。

ECC-Moduleの構造(作図:中村)

ECC-Moduleのパッキング工場予想図(作図:松岡)

このページの先頭に戻ります。

東農鉱山における原子核乾板リフレッシュ

東農鉱山の地下トンネル(深度100m)において、原子核乾板のリフレッシュ作業を行なっています。

原子核乾板は製造された直後から地球に降り注ぐ宇宙線による荷電粒子に暴露され続け、無用な素粒子飛跡が蓄積します。OPERA実験では非常に多くの原子核乾板を用いますので、実際に実験に使えるようにするまで、相当の時間が経過します。その間に宇宙線の暴露からは逃れられないのですが、これが多くなると実験そのものの精度を大きく損なってしまいます。

そこで、一旦製造し整形した原子核乾板を、一定条件(恒温、高湿度)に保つことによって、それまでに感光した部分を元の状態に戻してしまう作業がリフレッシュです。

この作業は宇宙線の影響を防ぐために東農鉱山の地下トンネル内で行っています。リフレッシュの終わった原子核乾板は実際のOPERA実験で使うECCモジュールに組み立てて真空パックを行い、宇宙線の影響が最小となるよう荷積して、保冷コンテナでイタリア・グランサッソ地下研究所まで輸送します。

リフレッシュ作業は、原子核乾板を数十時間恒温高湿度の状態にしておくことが必要です。しかも、大量に、均質に行わなければなら名ということが重要です。

東農鉱山の地下トンネルの中に、農業用ビニールハウスを改造したテント所のものを持ち込み、恒温室を形成し、その中に恒温加湿機を並べます。障子の桟のような形の受け皿の上に一枚一枚原子核乾板を並べ、その桟をこ温加湿機の中に適当な隙間を空けつつ並べ、加湿機と恒温装置を稼動させます。

所定の時間、恒温加湿した原子核乾板はECCブロックの形状に組み上げ、アルミ・ラミネートフィルムによって真空パックを行い、輸送用のダンボール箱に並べます。このとき、貯蔵・輸送時に宇宙線の影響が最も小さくなるように配置します。

一定量のECCブロックに整形・梱包できたら、冷蔵コンテナ(20フィート)にダンボール箱ごと並べいれ、トレーラー、船舶などによってイタリアのグランサッソ地下研究所に送ります。輸送はできるかぎり静かに行うことが大切です。機械的な力を受けるとECCブロックの形状で真空梱包してあるとは言え、乾板に応力が加わると感光しやすくなり、現像後の顕微鏡解析で自動解析装置にかけられないという事態になってしまいます。

以下に、東農鉱山でのリフレッシュ作業現場を紹介します。

| 東農鉱山の地下トンネル入り口 | 管理棟 | ここからは放射線管理区域 | 地下へのエレベータ |

|

|

|

|

| リフレッシュ作業現場の入り口 | トンネルの内部 | 処理済みの原子核乾板を運び出す | 一時蓄積場所へ移動 |

|

|

|

|

| 真空パックされたECCブロック | 温度と湿度のモニター | 処理済みの原子核乾板を入れたダンボール箱 | 農業用ビニールハウスを利用した恒温室 |

|

|

|

|

| 恒温コンテナに運び込む | ここにも温度と湿度のモニター | コンテナの封印 | トレーラーで出荷・搬出 |

|

|

|

|

このページの先頭に戻ります。