しかし化学教室が最大のユーザーであることに変わりなく、化学教室にガラス委員会を従来通り設置し、運営などを行っている。

化学教室の研究室各1名、物理教室1名、化学測定機器センター1名、ガラス工作室技官2名の委員および教授1名(委員長)から成る委員を設け、委員会を毎月開催し、設備の改善、経理、工作状況、新技術や新しい装置の発表などガラス工作室に係わる諸問題を討論している。また委員長は、技術部運営委員会の委員にもなっている。

ガラス工作室では、新しい技術の導入のために工作機械の改良や開発を行った設備を導入している。別表に現在の保有している主な設備を示す。

平成7年に外部評価を受け、その後さらに設備更新されて、全国的にもトップレベルの設備を持つ工作室になった。

部屋数も1部屋増え4部屋約150㎡となり、工作室事務室と在庫室を独立させた。

工作室本来の技術職員は、野田技術職員1名で、平成9年から放射線安全管理室夏目技術職員が工作室技術職員と兼任している。 工作依頼数は、年間約300件ほどある。例えば、独自に製作した遠赤外用ヘリウムデュワーの製作では、真空・低温条件を満足させると共に、ガラスと金属の封入技術をはじめ特殊ガラスフランジ・ガラスベローズなどを用いるなど装置の設計、製作に非常に高度な技術と知識が必要である。この他に、節水型蒸留水製造装置、単結晶育成装置、溶媒精製用減圧蒸留装置など広範囲な装置を手がけてきた。この間、研究者や学生と相談することにより、研究の目的に適した装置や器具を製作する姿勢を貫くことで、多くの優れた研究に貢献してきたことは特筆される。ここ数年では、物質科学国際研究センターの発足や化学教室の新研究室増加に伴い、依頼が増加している。たとえば、高純度の溶媒蒸留装置が要求され、当ガラス工作室考案の特殊ガラスフランジを用いたことにより、空気中の水分やグリースの混入を完全に遮断すると同時に、不活性ガスのバブリングにより常時溶媒が循環され、高純度な溶媒が精製された。従来型溶媒蒸留装置と当ガラス工作室製作の溶媒蒸留装置の無水溶媒の含水量を比較すると、1/20以上と目的に見合った成果が見られた。また、真空排気不活性ガス導入装置は、当ガラス工作室考案の真空、圧力両用のコックを使用することにより、簡単に脱気と不活性ガス導入が可能となった。

なお、溶媒蒸留装置(2000-326876)や真空排気兼不活性ガス導入装置(2000-326877)は、研究室と協同で開発し現在国内外に連名で特許を申請中である。(写真1、2)

このことは、多くの技術研究会に参加し口頭発表や技術論文の投稿、著書、研究者との共著、謝辞などの実績が多く見られる。 また、野田技術職員は、社団法人日本分析学会より1998年に有効賞、社団法人日本化学会より1999年に化学技術功労賞を受賞している。

化学科3年生に分析実験の一環として、ガラス工作室独自で制作したビデオを使用しガラス実習を行っている。研究者および大学院には、10日程の期間で初心者コースを設けて、指導を行っている。

また、全国国立機関のガラス工作技術者の名簿を1996年作成し、ガラス技術研究会を名古屋大学理学部、大阪大学産業科学研究所、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所、東北大学で開催し、野田敏昭を会長とし、東北大学に事務局を設置しガラス技術者の技術交流や親睦を深めています。

他大学の状況などを考えると、北海道大学、東北大学、広島大学など定年後早期に新規採用されている。当理学部のガラス工作室に新規技術者が採用されていない。今後当理学部ガラス工作技術の継承を考えると、新規採用が急務で不可欠である。

| 写真1、溶媒蒸留装置 | 写真2、真空排気兼不活性ガス導入装置 |

|---|---|

|

|

このページの先頭へ

2、主要設備

過去5年間に10から20は新規購入および更新

- 外面用円筒研磨機

- 5kw高周波加熱装置

- ダイヤモンドカッター

- Oリング溝専用ラジアルボール盤

- 超音波加工機

- 平面研磨機

- 帯鋸式ダイヤモンドカッター

- 電気炉中型、小型

- 超音波洗浄機

- 理研製鋼RGLガラス旋盤

- 内面用円筒研磨機

- 真空ベーク炉

- ダイヤモンド平面研磨機

- ゾル・ゲル使用乾燥機

- マッフル炉

- 歪み検査機

- 摺り合わせ研磨機

- 大型電気炉

- コピー機

- 実習用テレビ、ビデオ

このページの先頭へ

金工室

1、金工室の業務

<概要>

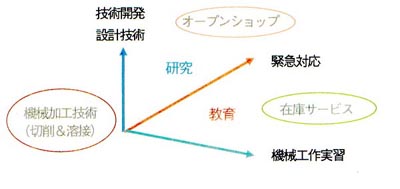

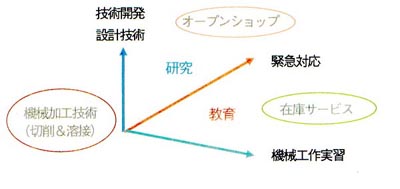

金工室は、前回の外部評価において掲げた、「緊急対応」「技術開発」「工作実習」をバランス良く実施することを目標とし、機械工作、溶接などの加工技術を中心に、機械設計、真空・低温技術、メカトロニクス、コンピュータやネットワークの管理・保守など、大学における実験装置を構成する技術分野をほぼカバーして、この5年間を運営してきた。

<オープンショップ=工作機械の開放と在庫サービス>

私たち金工室は、オープンショップ制度の確立を目指してきた。

オープンショップ制度とは、機械工作実習の実施と工作機械の開放と同時に、ねじなどの機械部品・電子部品・工具・材料などを常時提供する在庫サービスを実施、名実ともに開かれた工作室を目指す運営方式のことである。

私たちのこのような工作室のありかたは、全国の大学の工作室の中でも特異なものであり、フレンドリーな工作技術環境は全国の大学の教員にも広く知られるようになった。

<機械工作実習>

金工室の最大の特徴は、毎年実施している機械工作実習である。この機械工作実習は、旋盤とフライス盤を安全に使うことを目的としたもので、修士コース1年生を中心に毎年40人以上の規模で実施している。この実習はオープンショップとも深く結びつき、機械工作実習を修了した者は基本的に金工室の全ての工作機械を使うことができる。

<Webによる公開>

金工室の活動は常時Webに掲載し、成果や業務の進行状況を公開している。Webによる技術の公開は、他大学との共同研究や業者との共同の技術開発において一定の指針や到達点を示すことができ、業務の円滑な遂行に大きな力となりつつある。

(http://scorpius.phys.nagoya-u.ac.jp/index.html)

<金工室の設備>

・汎用4尺旋盤3台 ・汎用6尺旋盤2台 ・精密旋盤1台

・マシニングセンタ ・汎用フライス盤3台 (内2台はNC)

・直立ボール盤 ・卓上ボール盤3台 ・高速ボール盤

・バンドソー ・コンターマシン ・電動シャー

・TIG/アーク溶接機 ・4極子質量分析計 ・Heリークディテクター

・工具顕微鏡 ・精密定盤 ・ブロックゲージ

・オシロスコープ ・三次元CADシステム ・二次元CADシステム

<機械設備の更新>

オープンショップ及び機械工作実習の安全性を重視し、フライス盤と旋盤各1台を更新した。

聴覚障害をもつ院生の機械工作実習受講も実施した。障害に関する専門的知識を学びながら、安全上の配慮を十分行ない、具体的な障害の状況に応じて技術指導を行なうことができた。

写真1、2は更新したフライス盤及び旋盤を使った機械工作実習の様子である。

写真1、フライス盤による機械工作実習 写真2、旋盤による機械工作実習

このページの先頭へ

2、金工室の利用状況

<利用額の推移>

最近の金工室の利用状況を、研究室から徴収する利用額によって示す。

2001年度は約半年分の途中集計である。

種目 \ 年度 1997 1998 1999 2000 2001

工作費 2,104,800 2,422,000 2,093,000 2,584,400 1,763,800

実習費 252,000 252,000 343,000 273,000 406,000

材料回収額 352,88 613,628 395,060 395,516 450,618

工具回収額 96,620162,790 195,600 205,530 96,770

消耗品回収額 400,170 501,337 408,328 470,702 270,596

電子部品回収額 --- 21,210 44,415 80,484 85,637

表1、年度毎の種目別利用額(円)

- 工作費 加工・設計開発など、研究室から依頼された仕事に対する課金400円/時間

- 実習費 機械工作実習の課金、7000円/人

- 各種回収額 在庫サービスの利用額

<工作機械の利用状況>

金工室の工作機械設備の利用数(金工室スタッフ以外のものがフライス盤と旋盤を使用した回数)を表2に示す。特に汎用フライス盤3台と精密旋盤は、使用頻度が高く、順番待ちということもある。

2001年度のデータは12月11日現在までの集計である。

機械 \ 年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001

フライス盤(3台) 137 134 167 168 202 *160

旋盤(6台) 169 167 127 145 202 *176

表2、年度別・工作機械利用数(回)

金工室のスタッフの使用と、工作実習での使用を合わせると、フライス盤及び汎用旋盤&精密旋盤1台の合計7台の工作機械は、ほとんど毎日、誰かが使っている。金工室の仕上げ室にあるボール盤の利用も頻繁にあるので、開室中は常時数人の学生が工作機械に向かっている状況である。

このページの先頭へ

3、金工室と工作部門の将来構想

・装置開発室との運営の一本化

理学部技術部には特徴の異なる「装置開発室」と「研究機器開発班・金工室」という2つの工作室がある。5年前の外部評価ではこの点について多角的に検討され、「異なる特徴をもった工作室が互いに競いあってきたことによって、今日の人員と内容を備えた工作室として共に発展してきた」と結論づけられた。しかし、今日の技術革新に対応できる技術組織としていくためには、良い部分を継続しながら両工作室を統合し、新しい技術分野に対応できる人材を確保することが求められている。

このようなことから、装置開発室及び金工室の運営を徐々に共通化することを目指し、当面、運営委員会の一本化、人事交流、共同の仕事の拡大などを図っていく方針である。

この場合、互いの工作室の良い部分をいかに継承するかが重要である。これまで培ってきた金工室の特徴を生かすため、オープンショップの維持を目指す。

・電子電気情報班の新設

「電子・電気・情報技術」を担当するグループの必要性は前回の外部評価で指摘された。私たちは新たに創設される電子電気情報班に人員を送り出して、同班の成立に寄与するほか、メカトロニクス技術分野での他班との協力を進め、電子電気情報班と積極的に共同して業務を担当する。

現在維持している電子部品の在庫サービスは電子電気情報班に委譲する。

このページの先頭へ

4、機械工作実習の成果と課題

大学院重点化に伴い、平成7年度(1995年)から修士コースの定員が倍増したことを反映して、金工室の機械工作実習受講者は倍増した。これに伴い、希望者全員を受講しようとすると従来の方法(1週間かけて実施)では困難となったことから、実習期間を短縮した。

機械工作実習は「自由課題」を原則とする。受講者が自らの実験で使う装置の一部や、研究室に必要な装置などを考え、事前に担当技術職員の指導の下に設計を行なう。この時に、ねじなどの機械部品の基礎知識や材料の強さなどの機械設計の初歩を学習しながら、機械製図を仕上げる。

金工室での実習期間は3日間で、旋盤とフライス盤の安全に主眼を置いた指導を受け、実習課題を製作する。実習期間内では課題を完成できない場合も多いので、実習終了後も引き続き担当技術職員がマンツーマンで指導にあたり、これを完成させる。

H10年度には、独自の機械工作マニュアルを執筆、全ての内容を、技術職員が分担して執筆した。このマニュアルは、学生達が研究者として成長していく課程で、繰り返し使ってもらえる内容になるよう、改訂をしていく計画である。

表1、機械工作実習受講者数の推移

項目\年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

実習受講者数 44 38 36 36 49 39 52

装置開発室受講者 17 19 16 19 19 17 -

合計人数 63 57 52 55 68 52 -

機械工作実習についてアンケート調査

金工室では、物理学科の全研究室に対し、を実施した。このアンケート調査は機械工作実習の効果について問うものであるが、運営についても設問を設けた。

これをまとめたものが 資料(1)機械工作実習アンケートの集約 である。

このページの先頭へ

5、開発的業務の実績

機械工作実習の実施やオープンショップの維持と共に、技術開発要素の高い業務も進めている。次にあげる研究は、成果が新聞や科学雑誌で紹介された最近の日本における物理関係の研究プロジェクトで、金工室の技術職員が直接的に技術を担当したものである。

- 「なんてん」による銀河面の電波観測(写真3、4)

ミリ波、サブミリ波望遠鏡である「なんてん」に搭載されている受信器は金工室の技術が駆使されている。受信器用クライオスタットの製作や、開放系伝送回路の反射鏡(高次元関数曲面)の加工は、金工室のマシニングセンタを用いて製作したもの。

写真3、マシニングセンタによる三次元加工 写真4、受信器用クライオスタット

- τニュートリノの直接検出(写真5、6)

米国フェルミ研究所で実施、検出器の心臓部であるファイバートラッカーと原子核乾板からなる検出装置の機械設計、製作を米国技術者と協力して担当。

写真5、架台に収まったファイバートラッカー 写真6、ファイバートラッカーの遮光

- CERN2Kニュートリノ振動実験(写真7、8)

つくばのKEKと神岡のS2K(スーパーカミオカンデ)間のニュートリノ振動実験で、KEK側のニュートリノカウンターであるファイバートラッカーの製作技術を開発。このファイバートラッカーは、プラスチック・シンチレーションファイバーを使った素粒子検出器で、我々が世界に先駆けて実用化し、CERNのCORUS実験でにおいて初めて用いられた。

写真7、ファイバーを並べる装置 写真8、並んだファイバーの精度測定

- ダブルハイパー核の生成に成功 (図2、写真9)

岐阜大学、京都大学が中心になってKEKで行なった実験で、原子核乾板の中で重い粒子を止め、ダブルハイパー核を作ることに成功した。

この実験ではかつて金工室で作ったWA75/CERN用エマルションムーバを改造し、合わせてファイバートラッカー等の検出器を精密にビームライン上に設置する設計も担当。

図2、3D-CADによるビームラインの設計 写真9、調整中のエマルションムーバ

- 南アフリカ望遠鏡(IRSF)の開発・製作、赤外線カメラの製作(図3、写真10、11)

1.4m赤外線望遠鏡を国内の町工場と協力して開発・製作、現在南アフリカ天文台で稼働中。

IRSF専用観測装置であるSIRIUSは金工室と大学院生によって完成された。これは、更新したフライス盤の最大加工範囲を想定し、設計に反映させたもので、大きなアルミブロックから削り出したものである。SIRIUSによって撮影された映像は科学雑誌(ニュートンなど)にも掲載された。

図3、IRSFの設計図 写真10、日本で完成したIRSF 写真11、南アでの再組立

- OPERA実験のための技術開発(図4)

OPERA(CERNとGran-Sasso間のニュートリノ振動実験)実験の着想段階から機械系の技術問題について関与し、ECC検出器(1000t)の基本設計を提案、現在の設計の基礎となる。

現在、ECCのハンドリングや製造に関わる技術問題、原子核乾板の素粒子飛跡検出装置開発などを担当。

図4、OPERA実験

このページの先頭へ

6、技術研修

<理学部技術研修>

理学部技術部研修は、研究機器開発班・金工室(旧物理金工室)が新入職技術員の教育のために開催した研修企画が発展したものである。この研修企画は、教官から教育・研究の目的とその遂行に必要な技術要請を明らかにするための「講演」と、その技術要請にどのように応えたかという技術職員の「発表」とを組み合わせたもので、技術職員の職務に関する意識を高めると同時に教官と技術職員との共同を拡大することに貢献している。

<名古屋大学技術職員研修>

名古屋大学技術職員研修では、主に装置開発コースの代表世話人を引き受け、研修の企画から実施に至るまで、中心的存在となっている。

<3研究所主催の技術研究会>

大学の技術職員にとって個々人の技術の確立と共に重要なのが教員との連携と協力である。私たちは、単に教員の技術要請に応えるだけでなく、技術職員の技術力で教員の新たな研究意欲や研究のアイディアを膨らませることができるような、教員との連携と協力を築くよう努力してきた。しかし、全国の大学を見ると、このような技術力を獲得した技術職員はほとんど育っていないのが現状である。

3研究所もちまわりの技術研究会では積極的に参加し、技術発表を行なうなかで、このような教官との連携と協力の関係を伝え、全国の大学技術職員から注目されている。

<今後の課題>

金工室全体としては、依頼された仕事に対する正確な「費用」と「納期」の見積もりが必ずしも十分ではない。このことは「アンケート」の回答にもあった。

目標の高い挑戦的な技術開発では、プロジェクト全体の進行状況に同期した開発が求められる。人工衛星搭載の実験装置、マシンスケジュールが厳しい加速器実験や望遠鏡観測などの技術業務では、目標に到達できないこともあり、その影響を最小として実験・観測を成功させるために、厳しい判断を必要とする。先に紹介した「開発的業務」は成功した例であるが、技術目標を達成することができず、成果も上がらなかったものもある。

開発要素の少ない比較的簡単な仕事の場合は、正確な「費用」と「納期」の見積もりができることが重要である。しかし、実際には個々の技術職員に得手不得手があり、一様にはいかないのが実状である。

このページの先頭へ

7、金工室の成果と課題

<論文等>

金工室の技術職員がこの5年間で執筆あるいは共著となっている論文等の数は34編、内口頭発表は31編に上る。

開発的要素の大きいプロジェクトを担当した場合、学術論文の共著者に名を連ねることもある。これは、最も貢献度の高い技術者として評価された場合である。こうしたことかは、τニュートリノ検出実験やダブルハイパー核の観測、南アフリカ望遠鏡などの成功により、今後さらに増えるであろう。

私たち技術職員の業務を正しく評価してもらうためには、私たちが「技術論文」を執筆し、学術論文の中でそれを引用してもらうことだと考える。「理学部技術報告」には、技術研究会の報告では掲載しきれなかった詳しい内容を掲載しているが、国際的な学術論文から引用してもらうためには、英文で技術論文を書くことが求められる。これは今後の課題として是非実現できるようにしたい。

<研究費の交付>

研究費等の交付は、奨励研究(B)2件、理学部内の研究助成は4件に上っている。

大学の技術職員は一般の競争的研究費の対象外となっているので、表向きには現れていないが、実質的に技術職員が責任を持って実施している研究開発もある。全国の技術職員の若い世代には、学位取得者や修士課程終了者が多いので、若い世代の技術職員のスキルアップのためにも、技術職員が共同研究者となれるよう法令の整備が必要である。

<インターネットを用いた技術情報を知らせる活動>

「理学部技術報告」は、先にのべた、技術開発に関する具体的な詳しい報告を掲載するよう努力している。これらの研究プロジェクトは海外の大学や研究機関との共同研究が多く、現地の技術者との共同作業も多く経験している。私たちは、こうした海外の大学や研究所で活躍する技術者のことも、「理学部技術報告」に紹介している。しかし、「理学部技術報告」は全国の技術職員に配布されないので、これをWebに掲載するなどの努力をすすめている。

こうしたことを実現する一つの方法として、「もの作りネットワーク」を計画している。「もの作りネットワーク」はインターネットを使った技術公開の一つで、「もの作りネットワーク」掲示板を公開し、掲示板上で技術伝達・交流を図るものである。この「もの作りネットワーク」は、誰でも見ることができるので、将来は技術職員だけでなく、教員や大学院生・学生にも公開するものを目指したいと考えている。

<技術職員の高齢化と新たな人材の確保>

金工室に所属する技術職員の年齢層は45歳~52歳に固まっており、このまま若い人材を確保できなければ、金工室は15年で消滅する。従って、一定年度毎に新しい人材確保が必要である。

しかし、現実には、公務員の定員削減や、大学の法人化によって、新たな技術職員の獲得は益々困難となっている。名古屋大学の教育・研究を、独創性の豊かなものとするためには、技術職員の更なる力量アップと、新たな人材の確保が必要である。このまま新しい人材を育てるチャンスもなく、定年を待つような状況は、一刻も早く打破しなければならない。

このページの先頭へ

- 外面用円筒研磨機

- 5kw高周波加熱装置

- ダイヤモンドカッター

- Oリング溝専用ラジアルボール盤

- 超音波加工機

- 平面研磨機

- 帯鋸式ダイヤモンドカッター

- 電気炉中型、小型

- 超音波洗浄機

- 理研製鋼RGLガラス旋盤

- 内面用円筒研磨機

- 真空ベーク炉

- ダイヤモンド平面研磨機

- ゾル・ゲル使用乾燥機

- マッフル炉

- 歪み検査機

- 摺り合わせ研磨機

- 大型電気炉

- コピー機

- 実習用テレビ、ビデオ

オープンショップ制度とは、機械工作実習の実施と工作機械の開放と同時に、ねじなどの機械部品・電子部品・工具・材料などを常時提供する在庫サービスを実施、名実ともに開かれた工作室を目指す運営方式のことである。

私たちのこのような工作室のありかたは、全国の大学の工作室の中でも特異なものであり、フレンドリーな工作技術環境は全国の大学の教員にも広く知られるようになった。

<機械工作実習>

金工室の最大の特徴は、毎年実施している機械工作実習である。この機械工作実習は、旋盤とフライス盤を安全に使うことを目的としたもので、修士コース1年生を中心に毎年40人以上の規模で実施している。この実習はオープンショップとも深く結びつき、機械工作実習を修了した者は基本的に金工室の全ての工作機械を使うことができる。

<Webによる公開>

金工室の活動は常時Webに掲載し、成果や業務の進行状況を公開している。Webによる技術の公開は、他大学との共同研究や業者との共同の技術開発において一定の指針や到達点を示すことができ、業務の円滑な遂行に大きな力となりつつある。

(http://scorpius.phys.nagoya-u.ac.jp/index.html)

<金工室の設備>

・汎用4尺旋盤3台 ・汎用6尺旋盤2台 ・精密旋盤1台

・マシニングセンタ ・汎用フライス盤3台 (内2台はNC)

・直立ボール盤 ・卓上ボール盤3台 ・高速ボール盤

・バンドソー ・コンターマシン ・電動シャー

・TIG/アーク溶接機 ・4極子質量分析計 ・Heリークディテクター

・工具顕微鏡 ・精密定盤 ・ブロックゲージ

・オシロスコープ ・三次元CADシステム ・二次元CADシステム

<機械設備の更新>

オープンショップ及び機械工作実習の安全性を重視し、フライス盤と旋盤各1台を更新した。

聴覚障害をもつ院生の機械工作実習受講も実施した。障害に関する専門的知識を学びながら、安全上の配慮を十分行ない、具体的な障害の状況に応じて技術指導を行なうことができた。

写真1、2は更新したフライス盤及び旋盤を使った機械工作実習の様子である。

写真1、フライス盤による機械工作実習 写真2、旋盤による機械工作実習

| 写真1、フライス盤による機械工作実習 | 写真2、旋盤による機械工作実習 |

|---|---|

|  |

このページの先頭へ

2、金工室の利用状況

<利用額の推移>

最近の金工室の利用状況を、研究室から徴収する利用額によって示す。

2001年度は約半年分の途中集計である。

種目 \ 年度 1997 1998 1999 2000 2001

工作費 2,104,800 2,422,000 2,093,000 2,584,400 1,763,800

実習費 252,000 252,000 343,000 273,000 406,000

材料回収額 352,88 613,628 395,060 395,516 450,618

工具回収額 96,620162,790 195,600 205,530 96,770

消耗品回収額 400,170 501,337 408,328 470,702 270,596

電子部品回収額 --- 21,210 44,415 80,484 85,637

表1、年度毎の種目別利用額(円)

- 工作費 加工・設計開発など、研究室から依頼された仕事に対する課金400円/時間

- 実習費 機械工作実習の課金、7000円/人

- 各種回収額 在庫サービスの利用額

| 種目 \ 年度 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |

|---|---|---|---|---|---|

| 工作費 | 2,104,800 | 2,422,000 | 2,093,000 | 2,584,400 | 1,763,800 |

| 実習費 | 252,000 | 252,000 | 343,000 | 273,000 | 406,000 |

| 材料回収額 | 352,88 | 613,628 | 395,060 | 395,516 | 450,618 |

| 工具回収額 | 96,620162,790 | 195,600 | 205,530 | 96,770 | |

| 消耗品回収額 | 400,170 | 501,337 | 408,328 | 470,702 | 270,596 |

| 電子部品回収額 | --- | 21,210 | 44,415 | 80,484 | 85,637 |

<工作機械の利用状況>

金工室の工作機械設備の利用数(金工室スタッフ以外のものがフライス盤と旋盤を使用した回数)を表2に示す。特に汎用フライス盤3台と精密旋盤は、使用頻度が高く、順番待ちということもある。

2001年度のデータは12月11日現在までの集計である。

機械 \ 年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001

フライス盤(3台) 137 134 167 168 202 *160

旋盤(6台) 169 167 127 145 202 *176

表2、年度別・工作機械利用数(回)

金工室のスタッフの使用と、工作実習での使用を合わせると、フライス盤及び汎用旋盤&精密旋盤1台の合計7台の工作機械は、ほとんど毎日、誰かが使っている。金工室の仕上げ室にあるボール盤の利用も頻繁にあるので、開室中は常時数人の学生が工作機械に向かっている状況である。

| 機械 \ 年度 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| フライス盤(3台) | 137 | 134 | 167 | 168 | 202 | *160 |

| 旋盤(6台) | 169 | 167 | 127 | 145 | 202 | *176 |

このページの先頭へ

3、金工室と工作部門の将来構想

・装置開発室との運営の一本化

理学部技術部には特徴の異なる「装置開発室」と「研究機器開発班・金工室」という2つの工作室がある。5年前の外部評価ではこの点について多角的に検討され、「異なる特徴をもった工作室が互いに競いあってきたことによって、今日の人員と内容を備えた工作室として共に発展してきた」と結論づけられた。しかし、今日の技術革新に対応できる技術組織としていくためには、良い部分を継続しながら両工作室を統合し、新しい技術分野に対応できる人材を確保することが求められている。

このようなことから、装置開発室及び金工室の運営を徐々に共通化することを目指し、当面、運営委員会の一本化、人事交流、共同の仕事の拡大などを図っていく方針である。

この場合、互いの工作室の良い部分をいかに継承するかが重要である。これまで培ってきた金工室の特徴を生かすため、オープンショップの維持を目指す。

・電子電気情報班の新設

「電子・電気・情報技術」を担当するグループの必要性は前回の外部評価で指摘された。私たちは新たに創設される電子電気情報班に人員を送り出して、同班の成立に寄与するほか、メカトロニクス技術分野での他班との協力を進め、電子電気情報班と積極的に共同して業務を担当する。

現在維持している電子部品の在庫サービスは電子電気情報班に委譲する。

このページの先頭へ

4、機械工作実習の成果と課題

大学院重点化に伴い、平成7年度(1995年)から修士コースの定員が倍増したことを反映して、金工室の機械工作実習受講者は倍増した。これに伴い、希望者全員を受講しようとすると従来の方法(1週間かけて実施)では困難となったことから、実習期間を短縮した。

機械工作実習は「自由課題」を原則とする。受講者が自らの実験で使う装置の一部や、研究室に必要な装置などを考え、事前に担当技術職員の指導の下に設計を行なう。この時に、ねじなどの機械部品の基礎知識や材料の強さなどの機械設計の初歩を学習しながら、機械製図を仕上げる。

金工室での実習期間は3日間で、旋盤とフライス盤の安全に主眼を置いた指導を受け、実習課題を製作する。実習期間内では課題を完成できない場合も多いので、実習終了後も引き続き担当技術職員がマンツーマンで指導にあたり、これを完成させる。

H10年度には、独自の機械工作マニュアルを執筆、全ての内容を、技術職員が分担して執筆した。このマニュアルは、学生達が研究者として成長していく課程で、繰り返し使ってもらえる内容になるよう、改訂をしていく計画である。

表1、機械工作実習受講者数の推移

項目\年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

実習受講者数 44 38 36 36 49 39 52

装置開発室受講者 17 19 16 19 19 17 -

合計人数 63 57 52 55 68 52 -

機械工作実習についてアンケート調査

金工室では、物理学科の全研究室に対し、を実施した。このアンケート調査は機械工作実習の効果について問うものであるが、運営についても設問を設けた。

これをまとめたものが 資料(1)機械工作実習アンケートの集約 である。

このページの先頭へ

5、開発的業務の実績

機械工作実習の実施やオープンショップの維持と共に、技術開発要素の高い業務も進めている。次にあげる研究は、成果が新聞や科学雑誌で紹介された最近の日本における物理関係の研究プロジェクトで、金工室の技術職員が直接的に技術を担当したものである。

- 「なんてん」による銀河面の電波観測(写真3、4)

ミリ波、サブミリ波望遠鏡である「なんてん」に搭載されている受信器は金工室の技術が駆使されている。受信器用クライオスタットの製作や、開放系伝送回路の反射鏡(高次元関数曲面)の加工は、金工室のマシニングセンタを用いて製作したもの。

写真3、マシニングセンタによる三次元加工 写真4、受信器用クライオスタット

- τニュートリノの直接検出(写真5、6)

米国フェルミ研究所で実施、検出器の心臓部であるファイバートラッカーと原子核乾板からなる検出装置の機械設計、製作を米国技術者と協力して担当。

写真5、架台に収まったファイバートラッカー 写真6、ファイバートラッカーの遮光

- CERN2Kニュートリノ振動実験(写真7、8)

つくばのKEKと神岡のS2K(スーパーカミオカンデ)間のニュートリノ振動実験で、KEK側のニュートリノカウンターであるファイバートラッカーの製作技術を開発。このファイバートラッカーは、プラスチック・シンチレーションファイバーを使った素粒子検出器で、我々が世界に先駆けて実用化し、CERNのCORUS実験でにおいて初めて用いられた。

写真7、ファイバーを並べる装置 写真8、並んだファイバーの精度測定

- ダブルハイパー核の生成に成功 (図2、写真9)

岐阜大学、京都大学が中心になってKEKで行なった実験で、原子核乾板の中で重い粒子を止め、ダブルハイパー核を作ることに成功した。

この実験ではかつて金工室で作ったWA75/CERN用エマルションムーバを改造し、合わせてファイバートラッカー等の検出器を精密にビームライン上に設置する設計も担当。

図2、3D-CADによるビームラインの設計 写真9、調整中のエマルションムーバ

- 南アフリカ望遠鏡(IRSF)の開発・製作、赤外線カメラの製作(図3、写真10、11)

1.4m赤外線望遠鏡を国内の町工場と協力して開発・製作、現在南アフリカ天文台で稼働中。

IRSF専用観測装置であるSIRIUSは金工室と大学院生によって完成された。これは、更新したフライス盤の最大加工範囲を想定し、設計に反映させたもので、大きなアルミブロックから削り出したものである。SIRIUSによって撮影された映像は科学雑誌(ニュートンなど)にも掲載された。

図3、IRSFの設計図 写真10、日本で完成したIRSF 写真11、南アでの再組立

- OPERA実験のための技術開発(図4)

OPERA(CERNとGran-Sasso間のニュートリノ振動実験)実験の着想段階から機械系の技術問題について関与し、ECC検出器(1000t)の基本設計を提案、現在の設計の基礎となる。

現在、ECCのハンドリングや製造に関わる技術問題、原子核乾板の素粒子飛跡検出装置開発などを担当。

図4、OPERA実験

このページの先頭へ

6、技術研修

<理学部技術研修>

理学部技術部研修は、研究機器開発班・金工室(旧物理金工室)が新入職技術員の教育のために開催した研修企画が発展したものである。この研修企画は、教官から教育・研究の目的とその遂行に必要な技術要請を明らかにするための「講演」と、その技術要請にどのように応えたかという技術職員の「発表」とを組み合わせたもので、技術職員の職務に関する意識を高めると同時に教官と技術職員との共同を拡大することに貢献している。

<名古屋大学技術職員研修>

名古屋大学技術職員研修では、主に装置開発コースの代表世話人を引き受け、研修の企画から実施に至るまで、中心的存在となっている。

<3研究所主催の技術研究会>

大学の技術職員にとって個々人の技術の確立と共に重要なのが教員との連携と協力である。私たちは、単に教員の技術要請に応えるだけでなく、技術職員の技術力で教員の新たな研究意欲や研究のアイディアを膨らませることができるような、教員との連携と協力を築くよう努力してきた。しかし、全国の大学を見ると、このような技術力を獲得した技術職員はほとんど育っていないのが現状である。

3研究所もちまわりの技術研究会では積極的に参加し、技術発表を行なうなかで、このような教官との連携と協力の関係を伝え、全国の大学技術職員から注目されている。

<今後の課題>

金工室全体としては、依頼された仕事に対する正確な「費用」と「納期」の見積もりが必ずしも十分ではない。このことは「アンケート」の回答にもあった。

目標の高い挑戦的な技術開発では、プロジェクト全体の進行状況に同期した開発が求められる。人工衛星搭載の実験装置、マシンスケジュールが厳しい加速器実験や望遠鏡観測などの技術業務では、目標に到達できないこともあり、その影響を最小として実験・観測を成功させるために、厳しい判断を必要とする。先に紹介した「開発的業務」は成功した例であるが、技術目標を達成することができず、成果も上がらなかったものもある。

開発要素の少ない比較的簡単な仕事の場合は、正確な「費用」と「納期」の見積もりができることが重要である。しかし、実際には個々の技術職員に得手不得手があり、一様にはいかないのが実状である。

このページの先頭へ

7、金工室の成果と課題

<論文等>

金工室の技術職員がこの5年間で執筆あるいは共著となっている論文等の数は34編、内口頭発表は31編に上る。

開発的要素の大きいプロジェクトを担当した場合、学術論文の共著者に名を連ねることもある。これは、最も貢献度の高い技術者として評価された場合である。こうしたことかは、τニュートリノ検出実験やダブルハイパー核の観測、南アフリカ望遠鏡などの成功により、今後さらに増えるであろう。

私たち技術職員の業務を正しく評価してもらうためには、私たちが「技術論文」を執筆し、学術論文の中でそれを引用してもらうことだと考える。「理学部技術報告」には、技術研究会の報告では掲載しきれなかった詳しい内容を掲載しているが、国際的な学術論文から引用してもらうためには、英文で技術論文を書くことが求められる。これは今後の課題として是非実現できるようにしたい。

<研究費の交付>

研究費等の交付は、奨励研究(B)2件、理学部内の研究助成は4件に上っている。

大学の技術職員は一般の競争的研究費の対象外となっているので、表向きには現れていないが、実質的に技術職員が責任を持って実施している研究開発もある。全国の技術職員の若い世代には、学位取得者や修士課程終了者が多いので、若い世代の技術職員のスキルアップのためにも、技術職員が共同研究者となれるよう法令の整備が必要である。

<インターネットを用いた技術情報を知らせる活動>

「理学部技術報告」は、先にのべた、技術開発に関する具体的な詳しい報告を掲載するよう努力している。これらの研究プロジェクトは海外の大学や研究機関との共同研究が多く、現地の技術者との共同作業も多く経験している。私たちは、こうした海外の大学や研究所で活躍する技術者のことも、「理学部技術報告」に紹介している。しかし、「理学部技術報告」は全国の技術職員に配布されないので、これをWebに掲載するなどの努力をすすめている。

こうしたことを実現する一つの方法として、「もの作りネットワーク」を計画している。「もの作りネットワーク」はインターネットを使った技術公開の一つで、「もの作りネットワーク」掲示板を公開し、掲示板上で技術伝達・交流を図るものである。この「もの作りネットワーク」は、誰でも見ることができるので、将来は技術職員だけでなく、教員や大学院生・学生にも公開するものを目指したいと考えている。

<技術職員の高齢化と新たな人材の確保>

金工室に所属する技術職員の年齢層は45歳~52歳に固まっており、このまま若い人材を確保できなければ、金工室は15年で消滅する。従って、一定年度毎に新しい人材確保が必要である。

しかし、現実には、公務員の定員削減や、大学の法人化によって、新たな技術職員の獲得は益々困難となっている。名古屋大学の教育・研究を、独創性の豊かなものとするためには、技術職員の更なる力量アップと、新たな人材の確保が必要である。このまま新しい人材を育てるチャンスもなく、定年を待つような状況は、一刻も早く打破しなければならない。

このページの先頭へ

| 項目\年度 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実習受講者数 | 44 | 38 | 36 | 36 | 49 | 39 | 52 |

| 装置開発室受講者 | 17 | 19 | 16 | 19 | 19 | 17 | - |

| 合計人数 | 63 | 57 | 52 | 55 | 68 | 52 | - |

これをまとめたものが 資料(1)機械工作実習アンケートの集約 である。

- 「なんてん」による銀河面の電波観測(写真3、4)

ミリ波、サブミリ波望遠鏡である「なんてん」に搭載されている受信器は金工室の技術が駆使されている。受信器用クライオスタットの製作や、開放系伝送回路の反射鏡(高次元関数曲面)の加工は、金工室のマシニングセンタを用いて製作したもの。

写真3、マシニングセンタによる三次元加工 写真4、受信器用クライオスタット

- τニュートリノの直接検出(写真5、6)

米国フェルミ研究所で実施、検出器の心臓部であるファイバートラッカーと原子核乾板からなる検出装置の機械設計、製作を米国技術者と協力して担当。

写真5、架台に収まったファイバートラッカー 写真6、ファイバートラッカーの遮光

- CERN2Kニュートリノ振動実験(写真7、8)

つくばのKEKと神岡のS2K(スーパーカミオカンデ)間のニュートリノ振動実験で、KEK側のニュートリノカウンターであるファイバートラッカーの製作技術を開発。このファイバートラッカーは、プラスチック・シンチレーションファイバーを使った素粒子検出器で、我々が世界に先駆けて実用化し、CERNのCORUS実験でにおいて初めて用いられた。

写真7、ファイバーを並べる装置 写真8、並んだファイバーの精度測定

- ダブルハイパー核の生成に成功 (図2、写真9)

岐阜大学、京都大学が中心になってKEKで行なった実験で、原子核乾板の中で重い粒子を止め、ダブルハイパー核を作ることに成功した。

この実験ではかつて金工室で作ったWA75/CERN用エマルションムーバを改造し、合わせてファイバートラッカー等の検出器を精密にビームライン上に設置する設計も担当。

図2、3D-CADによるビームラインの設計 写真9、調整中のエマルションムーバ

- 南アフリカ望遠鏡(IRSF)の開発・製作、赤外線カメラの製作(図3、写真10、11)

1.4m赤外線望遠鏡を国内の町工場と協力して開発・製作、現在南アフリカ天文台で稼働中。

IRSF専用観測装置であるSIRIUSは金工室と大学院生によって完成された。これは、更新したフライス盤の最大加工範囲を想定し、設計に反映させたもので、大きなアルミブロックから削り出したものである。SIRIUSによって撮影された映像は科学雑誌(ニュートンなど)にも掲載された。

図3、IRSFの設計図 写真10、日本で完成したIRSF 写真11、南アでの再組立

- OPERA実験のための技術開発(図4)

OPERA(CERNとGran-Sasso間のニュートリノ振動実験)実験の着想段階から機械系の技術問題について関与し、ECC検出器(1000t)の基本設計を提案、現在の設計の基礎となる。

現在、ECCのハンドリングや製造に関わる技術問題、原子核乾板の素粒子飛跡検出装置開発などを担当。

図4、OPERA実験

3研究所もちまわりの技術研究会では積極的に参加し、技術発表を行なうなかで、このような教官との連携と協力の関係を伝え、全国の大学技術職員から注目されている。

目標の高い挑戦的な技術開発では、プロジェクト全体の進行状況に同期した開発が求められる。人工衛星搭載の実験装置、マシンスケジュールが厳しい加速器実験や望遠鏡観測などの技術業務では、目標に到達できないこともあり、その影響を最小として実験・観測を成功させるために、厳しい判断を必要とする。先に紹介した「開発的業務」は成功した例であるが、技術目標を達成することができず、成果も上がらなかったものもある。

開発要素の少ない比較的簡単な仕事の場合は、正確な「費用」と「納期」の見積もりができることが重要である。しかし、実際には個々の技術職員に得手不得手があり、一様にはいかないのが実状である。

開発的要素の大きいプロジェクトを担当した場合、学術論文の共著者に名を連ねることもある。これは、最も貢献度の高い技術者として評価された場合である。こうしたことかは、τニュートリノ検出実験やダブルハイパー核の観測、南アフリカ望遠鏡などの成功により、今後さらに増えるであろう。

私たち技術職員の業務を正しく評価してもらうためには、私たちが「技術論文」を執筆し、学術論文の中でそれを引用してもらうことだと考える。「理学部技術報告」には、技術研究会の報告では掲載しきれなかった詳しい内容を掲載しているが、国際的な学術論文から引用してもらうためには、英文で技術論文を書くことが求められる。これは今後の課題として是非実現できるようにしたい。

大学の技術職員は一般の競争的研究費の対象外となっているので、表向きには現れていないが、実質的に技術職員が責任を持って実施している研究開発もある。全国の技術職員の若い世代には、学位取得者や修士課程終了者が多いので、若い世代の技術職員のスキルアップのためにも、技術職員が共同研究者となれるよう法令の整備が必要である。

こうしたことを実現する一つの方法として、「もの作りネットワーク」を計画している。「もの作りネットワーク」はインターネットを使った技術公開の一つで、「もの作りネットワーク」掲示板を公開し、掲示板上で技術伝達・交流を図るものである。この「もの作りネットワーク」は、誰でも見ることができるので、将来は技術職員だけでなく、教員や大学院生・学生にも公開するものを目指したいと考えている。

しかし、現実には、公務員の定員削減や、大学の法人化によって、新たな技術職員の獲得は益々困難となっている。名古屋大学の教育・研究を、独創性の豊かなものとするためには、技術職員の更なる力量アップと、新たな人材の確保が必要である。このまま新しい人材を育てるチャンスもなく、定年を待つような状況は、一刻も早く打破しなければならない。