名古屋大学 理学部理学研究科 技術部 研究機器開発班 物理金工室 河合利秀

|

|

| 開所式テープカットの瞬間 | 全員でドームの前で記念撮影 |

|

|

| SAAOサザーランドの夕日 | 全員でドームの前で記念撮影 |

|

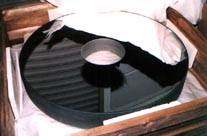

| ロシア製の主鏡 |

|

|

|

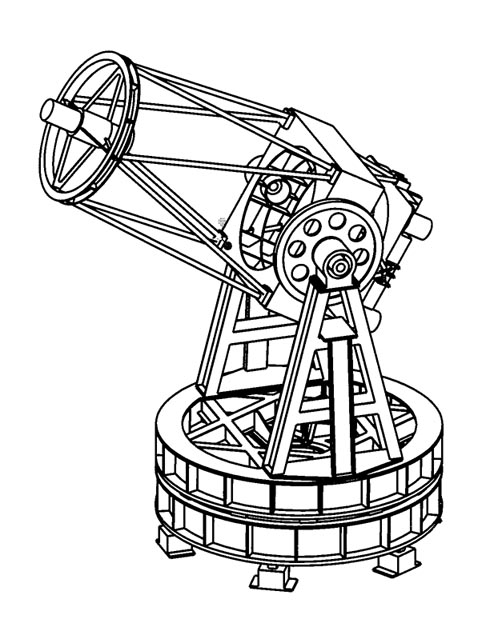

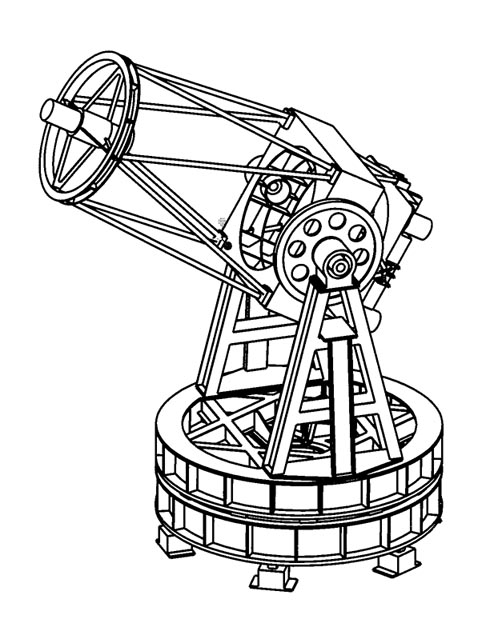

| みさと天文台の1m望遠鏡 | 架台(赤道儀)部分 | 鏡筒部分 |

| 年・月・日 | 作業内容 |

| 1998年9月〜 | 基本設計(西村製作所、名大)コンペ方式、良い部分をとりいれる |

| 望遠鏡の主鏡と副鏡(ロシア製、1.4mカセグレン光学系)に合わせた仕様の経緯台 | |

| 1998年12月 | 両者の基本設計を突き合わせ、細部にわたって合意、制御の仕様についても合意 |

| 1999年1月〜 | 本機に先駆けて1/5モデルを製作、新しい試みや機構部品を検証し、実際に反映 |

| 1999年4月〜 | 西村製作所、本設計開始 |

| 1999年6月〜 | 1/5モデルによる制御試験開始 |

| 1999年8月〜 | ターンテーブルとフォークは「ナカサク」に依頼 Rガイドの取り付け基準面はターニング仕上げ 鏡筒関係は「西浦機工」に依頼 |

| 1999年11月19日 | 完成した部品から仮組み立て開始、ターンテーブルの搬入 多数の水準器によってRガイド取り付け面の誤差を測定、 誤差分のシクネスゲージを入れてRガイドを水平になるよう取り付ける この時点での水平からの誤差は40μm以内 |

| 1999年11月29日 | センターセクションの軸取り付け基準面に反射鏡を取り付け、 ライカ社のトランシットに付属するオートコリメータによって基準面の傾きを調べる |

| 1999年12月〜 | 鏡筒部分の組立て |

| 2000年1月〜 | 主鏡セルと主鏡の取り付け |

| 2000年2月〜 | 制御装置、モータ等を取り付け、システムダウンの連続! |

| 2000年3月23日 | ようやくモーターが指令通り動き始める 高度軸駆動時にフォークが共振、 鉛板をフォークに両面テープで張りつけ、共振を止める |

| 2000年5月〜 | 制御試験、光学系試験(ハルトマンテスト) |

| 2000年7月〜 | 船積みのための分解、梱包開始、真空梱包という方法を採用 |

| 2000年7月26日 | 神戸港を出港 |

| 2000年8月25日 | 無事ケープタウンに到着 |

| 2000年9月9日 | 西村製作所3名、名大4名で南アフリカに。到着次第、組み立て開始 |

| 2000年9月27日 | 主鏡、制御系全て整ったところで我々だけのファーストライト NGC104の見事さに感激! |

| 2000年10月10日 | 一応の完成を見る |

| 2000年11月15日 | 開所式、ファーストライト |

| 2000年11月27日 | SIRIUS(専用観測装置)によるファーストライト成功! |

| 基本設計 | 名古屋大学案 | 西村製作所案 | |

| 架台の方式 | 経緯台 | 経緯台 | |

| 方位軸 | 機械構造 | H鋼による溶接構造 | リブ溶接構造 |

| 軸受け | Rガイド(THK) | Rガイド(THK) | |

| 駆動方法 | フリクションドライブ | フリクションドライブ | |

| モーター | ACサーボ+HD | ACサーボ+GD | |

| エンコーダ | 開放中空式RE直結 | 密閉式RE直結 | |

| 高度軸 | 機械構造 | H鋼による溶接構造 | リブ溶接構造 |

| 軸受け | 一端固定他端支持 | 一端固定他端支持 | |

| 駆動方法 | フリクションドライブ | フリクションドライブ | |

| モーター | ACサーボ+HD | ACサーボ+GD | |

| エンコーダ | 開放中空式RE直結 | 密閉式RE直結 | |

| 鏡筒 | 構造 | M型トラス | セルリエトラス |

| 温度補正機構 | なし | 基準スケール参照補正 | |

| 主鏡セル | 機械構造 | 主鏡セル装置回転分離式 | 主鏡セル装置回転一体式 |

| 主鏡支持方法 | 底面3点支持上部エッジ押え込み | 底面3点支持バンド吊り方式 | |

| 主鏡位置決め | 中央穴 | 中央穴 | |

| 主鏡撓み補正 | バランス錘式6x3点支持 | バランス錘式6x3点支持 | |

| 装置回転軸軸受け | Rガイド | クロスローラー | |

| 装置駆動方法 | ウォームギア | 平ギア | |

| 装置モータ | ACサーボ+GD | ACサーボ+HD | |

| 装置エンコーダ | モーターエンコーダ | モーターエンコーダ | |

| トップリング | 副鏡固定方法 | 接着剤による固定 | 中央の穴をあけて固定 |

| 副鏡位置調整機構 | 2θ+2軸の微動機構 | 2θ+2軸の微動機構 | |

| 副鏡焦点調整 | リニアガイド | リニアガイド | |

| 副鏡モータ | ステップモータ | ステップモータ | |

| 副鏡エンコーダ | リニアエンコーダ | リニアエンコーダ | |

| バランスウェイト | 鏡筒横に取り付け | 主鏡セル+トップリング | |

|

|

|

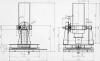

|---|---|---|

| 1/5モデルの設計図 | 1/5モデルの制御装置 | 1/5モデルによる試験観測 |

|

|

|

|---|---|---|

| ナカサクが作った方位ベース | 西浦機工が作った主鏡セル | 西浦機工が作ったセンターセクション |

|

|---|

| 方位ベースを搬入する |

|

|

|---|---|

| Rガイドを取り付ける | 方位ベースの上側を乗せる |

|

|

|---|---|

| センターセクション軸受けの仮組 | センターセクションに駆動リングを取り付ける |

|

|

|---|---|

| センターセクションを取り付ける | 主鏡セルを取り付ける |

|

|

|---|---|

| いざ、試運転!しかし、エラーの嵐 | バグの取れるのをひたすら待つ |

|

|

|

|---|---|---|

| 振動試験を行い、共振周波数を求める | サーボアンプの調整 | FFTアナライザーによる解析 |

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 鉛の板を貼って共振を止める | 加速時計による振動解析 |

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| エンコーダ出力波形 | エンコーダ出力のリサージュを撮る | 補正テーブルを作って揺らぎを小さくする | |

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| カセグレン焦点にCCDカメラを取り付ける | CCDで捕らえた星像 | トップリングにハルトマン板を付ける | ハルトマンパターン |

|

|

|---|---|

| 方位ベースを真空パック | 最後は木枠で囲んで密封する |

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ターンベースをクレーンでドームスリットから入れる | ターンテーブルの据え付け | ||

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 主鏡を入れようとしたが僅かに搬入口が狭く、一同頭を抱える | ドームスリットから主鏡をつり込むことに・・・ |

|

|---|

| T-POINTによる追尾精度の最終調整 |

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| ドームの中に収まった望遠鏡 | ドームに隣接した観測室 | ドーム観測室に設置した壁掛け式工具セット | ドームの上から西の方を見た風景 |