8−(a) すばる望遠鏡用中間赤外線

高分散分光装置(IRHS)の開発

(環境学研究科) |

8−(b) X線望遠鏡用

レプリカマンドレルの開発

(物理学科) |

|

|

すばる望遠鏡第二期観測装置の中間赤外高分散分光装置(IRHS)は、低温の暗黒星雲中に存在する分子の振動遷移等を観測する。分光装置は全体を30K、検出器を5±0.1Kに冷却する必要があり、これを高分散分光測定するためには、大型で信頼性の高い極低温クライオスタットの開発が必要である。

装置の仕様:(1)波長10μm帯にて分解能:R=λ/Δλ=200000 (2)光学系の上端でのXYZ軸の誤差=60μm以内 (3)到達真空度5x10-4Pa 、冷却時間は72時間以内

|

X線観測による銀河団の構造と進化を究明するため、X線望遠鏡を使用する。

X線望遠鏡はレプリカ法で成型した0.15mmのアルミフォイルを数百層の同心円に並べ形成される。レプリカフォイル用マンドレルは、X線望遠鏡ミラ−を熱成型させ、金等の膜をコ−ティングさせる型である。この型が出来ることで、高分解能のX線望遠鏡の開発が期待出来る。型のサイズは、直径117mmから392mmまで46種類必要とされるが、今回試作として以下のものを製作した。

直径は189mm、材質はA5056にNi-Pメッキを施したものとスタバックス(マルテンサイト系ステンレス鋼)である。鏡面の精度は形状精度でテ−パ−部の直線性が6μm以下であり、表面粗さは Ra 0.5nm以下を要求されている。

|

8−(c) 原子核乾板飛跡解析用

高速ピエゾステージの開発

(物理学科) | 8−(d)生物発光測定装置

(生物学科) |

|

|

光学顕微鏡により原子核乾板の素粒子飛跡を高精度に測定してタウニュ−トリノの反応解析をおこなう。装置は新たに開発した高速解析システムのために市販のピエゾ素子を使用して対物レンズを高速駆動させるものである。

|

生物の体内時計を解析するために、遺伝子操作をした発光シアノバクテリアの概日性リズムの自動測定を行う。 測定装置は大型回転テーブル上の発光試料をCCDカメラで自動連続測定するものである。

|

8−(e) 高周波電子銃の開発

(物理学科) |

8−(f) メタルボンド超砥粒砥石による

ELID研削加工の基礎技術開発

(環境学研究科) |

|

|

素粒子に関する研究では電子と陽電子を非常に高いエネルギ−を与えて正面衝突させ、その状態を観測することで粒子等の発見が期待されている。 この装置は、電子及び陽電子をつくり出す電子銃の試作モデルである。装置内部にマイクロ波(3.0GHz)を供給し、半導体カソ−ド上に電界強度100MV/mを実現させ、レ−ザ−光を照射することにより、高輝度電子ビ−ムを取り出せるように設計されている。

形状が複雑なため、4個の部品に分け超精密加工後組み立てる。 電子銃の形状精度は±5μm以下であり、各部品の表面粗さはRa 0.05 μm以下にする必要がある。

|

電解インプロセスドレッシング(ELID:エリッド)研削法は、理化学研究所素形材工学研究室において開発された鏡面研削加工技術である。シリコン、セラミックスやガラス、フェライト、高硬度鋼材、複合材料など、硬質かつ難加工性を持つ機能性材料に対して、高能率かつ高品位に鏡面加工を実現できる新加工技術である。

装置開発室では中間赤外線高分散分光用Ge製Immersion Gratingの開発(写真7(e))のため、ELID鏡面研削の基礎技術開発を行っている。

|

8−(g) 電波望遠鏡用

受信機の開発

(物理学科) |

8−(h) 高温レーザー蒸発

炭素ナノ物質生成・質量分析装置

(化学科) |

|

|

電波天文学において短ミリ波望遠鏡により宇宙電波を観測し、星の生成を解明している。電波受信機は雑音温度を下げるため超伝導SIS素子を使用している。受信機(ミクサマウント)はこの素子を正確に埋め込まなければならない。また、感度調整をするためのバックショ−ト用の溝を有する。全体の寸法は、波長帯により導波管寸法及び溝間隔が異なり、かつ素子の寸法にも影響される。

この受信機は100GHz帯(1.27×2.54の導波管)で使用される。この受信機には加工精度を良くしなおかつ再現性の良い加工が求められる。

|

ナノチューブやフラーレンなど炭素ナノ物質はナノサイエンス・テクノロジーを具現化する鍵として基礎面からも応用面からも注目されている。この装置は、炭素ナノ物質を生成する高温レーザー蒸発装置と縦配置の飛行管を用いた飛行時間型質量分析装置を直結したシステムであり、生成物を大気にさらすことなく、質量分析できる特徴を持つ。この結果、ナノチューブの生成前駆体や、不安定な金属フラーレン類およびC36などの通常は生成できない極小フラーレンを生成・分析する事ができる。

|

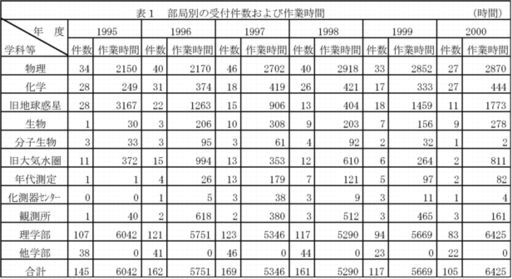

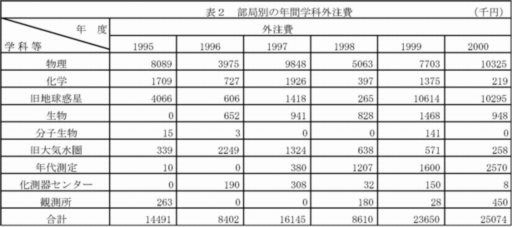

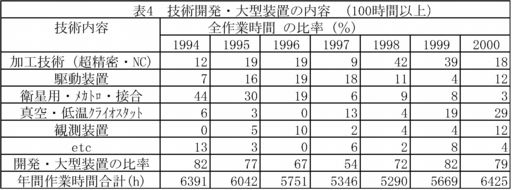

装置開発室は現在、スタッフ7名で理学部・環境学研究科・地球水循環センター・ 年代測定資料研究センター・化学測定機器センターにおける研究・教育に必要な装置 の開発、試作、製作を行っている。当装置開発室では、市販になく、かつ単なる外注 では出来ない新機軸の装置、あるいは研究現場でしかできないような独創的な機器の 開発に重点を置いている。図1は、装置開発室の業務内容を示す。業務の70〜80%程 度は、技術開発や大型装置である。また、単に装置試作の依頼を受けるだけでなく、 技術相談に応じたり、研究者を対象とした工作実習も積極的に行っている。また、 2000年度には運営委員会において、将来構想を検討した。

装置開発室は現在、スタッフ7名で理学部・環境学研究科・地球水循環センター・ 年代測定資料研究センター・化学測定機器センターにおける研究・教育に必要な装置 の開発、試作、製作を行っている。当装置開発室では、市販になく、かつ単なる外注 では出来ない新機軸の装置、あるいは研究現場でしかできないような独創的な機器の 開発に重点を置いている。図1は、装置開発室の業務内容を示す。業務の70〜80%程 度は、技術開発や大型装置である。また、単に装置試作の依頼を受けるだけでなく、 技術相談に応じたり、研究者を対象とした工作実習も積極的に行っている。また、 2000年度には運営委員会において、将来構想を検討した。