☆ 理学部技術部 のページへ

☆ 技術部外部評価資料の目次 へ

1. 技術部創立よりこれまでの経過

技術部は理学部等の教育・研究の進展に対応できる技術を確保し、継承・発展を目的とし、2系5班で1992年1月に発足した。運営委員会は、技術部長(理学部長)・技術長・班長・技術職員代表・教官代表・事務長の構成で定期的に開催している。 1997年から先任専門技術職員も、運営委員会が必要と認める委員として運営委員会に参加している。運営委員会では、理学部の教育・研究と技術力の継承・発展を模索し、審議を重ねてきた。(表1参照)

組織の見直しは技術部発足2年目に検討課題として議論を重ねたが、発足間もないため今後の課題として継続審議とした。

1995年に外部評価を受け、組織の見直しについて指摘された。そのため、新しい班の発足を含めて運営委員会の下に技術部将来計画委員会を設置し、理学部の教育・研究にふさわしい組織変更案を立案した。

表1、代表的な運営委員会での主な審議内容

| 年 度 | 概 要 |

|---|---|

| 1995(H7) | 技術部評価(東大工学部、第4常置委員 小島圭二教授) 国大協第4常置委員会(検討を討論) 教室系技術職員の組織化と研修の進行状況 |

| 1996(H8) | 理学部技術研究会(全国工作/ガラス部門、同時開催) ネットワークの構築について(継続審議) 技術部概算要求案提出(研究技術開発センター構想) |

| 1997(H9) | 文部省訓令(人事委員会発足) 技術専門官・技術専門職員 発令98/4/1 重点化(技術部3ヵ年計画を将来計画委員会に提出) 「技術開発研究費」制度の新設(別紙参照) |

| 1998(H10) | 技術部データブック/パンフレット作成 規約改正(化学測定・年代測定センターの技術職員加入) ネットワーク室設置(研究科長委嘱) |

| 1999(H11) | 技術部将来計画委員会設置 |

| 2000(H12) | 環境学研究科新設に伴う諸問題 |

| 2001(H13) | 組織変更確認(装置開発室・研究機器開発班)運営一体化 規約改正(アイソトープセンターの技術職員加入) 理学部各種委員会出席(主任会、教授会、建築・有山委員会等) |

-1995年の外部評価の内容-

他大学に先駆けて、東京大学工学部(第4常置委員)の小島圭二教授より外部評価を受けた。

(評価点)

- 積極性があり、職務に対してやる気の有る雰囲気がある。

- 技官と教官のパートナーシップがあり、それが技官の自発性や処遇にもつながって活力を生み、高い技術水準にある。

- 装置開発班と研究機器開発班とは、レベルを競い合うライバルとして、ともに成長してきたと推理した。もしそうであれば理想型である。

- 技術交流や実質的な研修を積極的に行い、技官の創造性をはぐくむとともに、技術報告書の刊行や人事交流の実績もある。

(アドバイス)

- 技術交流や人事交流、技術開発等の水準向上などに実績を積んでほしい。

- 情報処理の技術を確保する必要。

- 後継者養成を考えてほしい。

- 定員削減の対応は理学部内のみでなく、人事交流やグループの再編などを積極的に取り入れ、全学レベルで考える必要がある。またこの対応は、待遇改善にもつながる。

このページの先頭へもどる

2.大学院重点化後の活動

大学院重点化後の過去5年間における技術部の活動を以下に報告する。

《1996年》

(技術研究会の開催)

これまで、文部省直轄研の研究所持ち回りで開催していた技術研究会の装置開発分科会を、大学として初めて理学部技術部が開催し、150名の参加者を集めた。その後の大学における技術研究会開催の基礎となり、2000年度は東北大学が全分野の研究会 を開催した。

(将来計画委員会の発足と概算要求案の作成)

技術部の将来を検討するために将来計画委員会を発足させ、理学部の大学院重点化に伴い、今後の理学部の研究教育に対応できる概算要求として、技術職員の増員を含めた研究技術開発センター案を提出した。この組織は技術革新に対応した独創的な装 置開発施設として、大学院重点化に対応した技官・大学院生の研鑽の場となることをめざしたものである。

《1997年》

今日のめざましい技術革新に対応できる技術を身につけるための、技術職員独自の技術開発研究費を要求し、それが認められた。

表2、技術開発研究費

| 年度 | 申 請 課 題 | 氏 名 | 班 名 |

|---|---|---|---|

| 1997 | アカウニ生殖時期の人工的制御 | 砂川昌彦 | 自然情報技術班 |

| 1997 | ゾル−ゲル法による放物線状キャピラリ管の製作 | 夏目秀子 | 極限分析技術班 |

| 1887 | 四重極分析計による真空領域残留気体分析技術の基礎開発 | 五藤俊明 松岡 博 | 極限基礎技術班 研究機器開発班 |

| 1997 | UNIXの基礎学習 | 渡部豊喜 | 極限基礎技術班 |

| 1998 | コンフラットフランジ接合における締め付け力と真空漏洩限界 | 松下幸司 松岡 博 | 装置開発班 研究機器開発班 |

| 1998 | NC旋盤による加工技術の開発 | 石川秀蔵 小林和宏 | 装置開発班 |

| 1998 | 三次元CAD講習会受講費用 | 小林和宏 | 装置開発班 |

| 1998 | 三次元CAD講習会受講費用 | 中村洋子 | 研究機器開発班 |

| 1999 | CADデータのNCデータ変換に関する技術開発 | 佐藤利和 | 研究機器開発班 |

| 1999 | NC旋盤加工での切削表面粗さの評価 | 松下幸司 鳥居龍晴 | 装置開発班 |

| 1999 | マシニングセンタによる二次元CAM加工技術の確立 | 伊藤有男 | 研究機器開発班 |

| 2000 | メカトロニクス技術学習用教材の開発 | 河合利秀 | 研究機器開発班 |

| 2000 | 構造解析の信頼性向上のための実験 | 中村洋子 | 研究機器開発班 |

| 2000 | FPGA 利用のための技術習得(2年計画)1年目 | 渡部豊喜 柴田美智代 | 極限基礎技術班 |

| 2001 | FPGA 利用のための技術習得(2年計画)2年目 | 渡部豊喜 柴田美智代 | 極限基礎技術班 |

| 2000 | 三次元CADによるシミュレーション技術の基礎開発 | 増田忠志 鳥居龍晴 | 装置開発班 |

| 2000 | 地電位と地電波の観測器の改良 | 山田 守 | 自然情報技術班 |

| 2000 | 焼きばめによる金属材料の接合技術開発 | 香月真澄 | 研究機器開発班 |

| 2000 | 真空を利用した機械加工時の加工品固定保持と移送方法の簡易技術開発 | 松岡 博 | 研究機器開発班 |

表3、5年計画の技術開発研究費採択課題

| 年度 | 申 請 課 題 | 氏 名 | 班名及び委員会 |

|---|---|---|---|

| 1994-1998 | 数値制御による高精度加工技術の開発 | 伊藤有男 | 研究機器開発班 |

| 1997-2001 | 超精密CNC旋盤による加工技術の開発 | 鈴井光一 小林和宏 | 装置開発班 |

| 1999-2001 | コンピューターによる技術情報支援システムの開発 | 五藤俊明 | 技術情報委員会 |

《1998年》

(技術部データブックの作成)

技術のガイドブックとして、実験・研究に役立つ技術部データブックを発刊した。デ ータブックの検索により、研究室内で技術の特徴や設計に、非常に役立っている。

(技術部パンフレットの作成)

内・外部への紹介のため、技術部パンフレットを作成した。

(ネットワーク業務)

理学部のウェッブサーバーおよびDNSを維持管理する業務を分担している。

《1999年から2001年》

(技術情報支援システム(ホームページ)の構築)

3カ年計画で、技術部専用サーバーシステムの立ち上げ、システムの実用運用及び維持管理・技術情報収集体制の確立をめざし、技術情報支援システムを構築した。

(技術部将来計画案の検討)

国立大学の法人化が検討される中で、名古屋大学では1999年にアカデミックプランが提案された。その結果、領域間融合型組織として環境学研究科が新設され、次々と新しい研究科が計画されている。技術部はこうした動きを受けて全学の技術支援組織 として再編が求められている。理学部技術部においては、学部内で組織の見直しを検討し全学レベルとして理学部技術部がどうあるべきかを検討している。

(将来計画委員会の検討課題)

- 電気・電子情報部門の必要性

- ネットワーク室の維持

- 若手の育成

- 技術の継承

- 装置開発室と研究機器開発班の運営の一体化

このページの先頭へもどる

3.人事について

技術部の人事選考については、技術部運営委員会のもとに人事選考委員会(教官代 表運営員、事務長、技術長)を設置し実施している。特に、責任ある役職や技術専門官等の選考に対しては、職歴、業績、技術部内の役職及び技術部の運営に対する考え 方や意見を求め、必要に応じてヒヤリングを実施している。

(人事異動・人事交流)

技術部では、人員配置の固定化による弊害をより少なくし、技術部の活性化を図るため、人事交流や異動を積極的に行ってきた。表2にこれまでの経過を示す。

これは、研究室担当の技官を共通系の班である装置開発班・研究機器開発班に異動を進めてきたものである。

今後は、単に研究室の仕事を担当するだけでなく、理学部全体に技術支援していく方向をめざしている。これらの実施においては、学科や研究室の抵抗もあったが、研究者との話し合いにより、成果をあげている。

技術部では、1996年から人事交流及び技術交流研修を行っている。人事交流は装置開発班と他の研究機関の技官が1年から3年の任期で行っている。また、技術交流研修では理学部技術部の技官が核融合研究所などの研究機関との間で1週間から3 ヶ月間、研修を行っている。人事交流と技術研修は表4-1に、委託業務は表4-2にまとめた。

表4-1 理学部技術部内での異動

| 技 術 部 内 異 動 | |

|---|---|

| 松岡 | 極限基礎技術班(H研)→研究機器開発班 |

| 小林 | 極限基礎技術班(A研)→装置開発班 |

| 井上 | 極限基礎技術班(M研)→研究機器開発班 |

| 佐藤 | 極限基礎技術班(Cp研)→研究機器開発班 |

| 新 規 採 用 | |

| 松下 | 装置開発班 |

表4-2 委託業務

| 委託(ネットワーク業務) | |

|---|---|

| 1997?1999年 | 渡部(極限基礎技術班) 鈴木(装置開発班) 前田(極限分析技術班) |

| 2000?2001年 | 水野(極限基礎技術班) 鈴木(装置開発班) 前田(極限分析技術班) |

これまでの人事交流および技術交流研修での成果は、心機一転し、異なった環境下で仕事をすることにより、自分自身と職場を見直し活性化する良い機会になった。また、他部署での特色ある専門分野を習得できる等の成果があった。

人とのつながりが広がることは、技術開発を行う上で最良の肥やしになると考えられる。

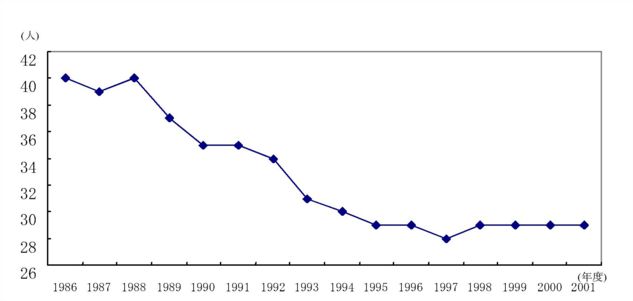

図1 理学部技術職員数の経年変化

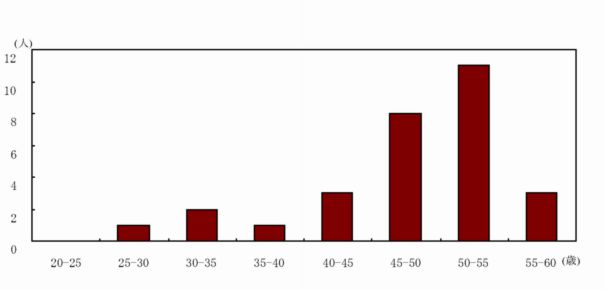

図2 理学部技術職員の現在の年令構成

定員削減が進む中、技術職員の高齢化も進んでおり、定年退官した職員の補充もなく、技術の継承においては危機に直面しているといえよう。技術の継承を図るためには、新規職員の採用が不可欠である。

このページの先頭へもどる

4.研修について

4.1 自主運営研修

<理学部技術研修>

◯経 過

理学部技術研修は技術向上を目的とし、研究内容とそれに必要とされる技術的課題 について教官と技術職員がペアで発表するスタイルを基本としてきた。その内容を理学部技術報告に収めている。また毎年行う技術発表の外に、技術部の当面の課題につ いて特別講演など企画してきた。

- 1999年 シンポジウム「技術部の来し方、行く末」

- 2000年 特別講演 「特許について」

- 2001年 特別講演 「大学における起業の現状と課題」

◯技術研修の成果

理学部研修でまとめて発表することにより、研究プロジェクトの中での責任を果たすことができるようになった。

◯課題

従来の発表形式に加えて、新しい技術分野の基礎知識を得るための企画が必要である。

また多数の研究者等の参加を得るため、研修会の内容を再考する時期であると考えられる。

<名古屋大学教室系技術職員研修>(表5参照)

理学部技術研修会以外に技術職員が主たる運営をしている研修会には、名古屋大学教室系技術職員研修がある。20年目を迎える歴史があり、今後の研修会内容について再検討の議論が進められている。

表5 学部外の研修受講者数

| 研修名\年 度 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 名古屋大学教室系技術職員研修 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 |

| 東海・北陸地区国立学校等 教室系技術職員合同研修 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |

| 東海・北陸地区国立学校等 専門職員研修 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 文部科学省国立学校等技術専門官研修 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

4.2 学外研修

以下の学外技術研修および研究会があり、理学部等技術職員は積極的に参加している。また旅費の保証も出来る限り行っている。

- 文部科学省直轄研究所主催技術研究会

- 東海・北陸地区国立学校及び文部科学省共催東海・北陸地区国立学校等教室系技術職員合同研修

- 文部科学省と東海・北陸地区国立学校等技術専門職員研修

- 文部科学省国立学校等技術専門官研修

このページの先頭へもどる

6.予算について

(大型設備について)

特別経費による大型設備についての予算経過を表6に示した。これらは、大学院重点化による高度化推進特別経費や学部長留置により導入されたものであり、装置開発班・研究機器開発班を中心に大型設備を充実させた。これは、研究科長をはじめ教官 の方々の、深いご理解と事務長との協力があって実現した。今後の技術部に対する、 教官の期待と技術職員の一層の努力が望まれている。

表6 特別経費による大型設備

年 度 学部長留置 高度化推進重点化

1996(H8) タリサーフ表面あらさ計の新規導入

1997(H9) 汎用フライス盤の更新 (写真1) NC旋盤の新規導入

1998(H10) 3次元CAD用コンピュータ?の更新 汎用フライス盤の更新

1999(H11) 2次元CADシステムの更新 非接触3次元測定器の新規導入(写真2)

2000(H12) 汎用旋盤の更新

写真 1 写真 2

表6 特別経費による大型設備

| 年 度 | 学部長留置 | 高度化推進重点化 |

|---|---|---|

| 1996(H8) | タリサーフ表面あらさ計の新規導入 | |

| 1997(H9) | 汎用フライス盤の更新 (写真1) | NC旋盤の新規導入 |

| 1998(H10) | 3次元CAD用コンピュータ?の更新 | 汎用フライス盤の更新 |

| 1999(H11) | 2次元CADシステムの更新 | 非接触3次元測定器の新規導入(写真2) |

| 2000(H12) | 汎用旋盤の更新 | |

| 写真 1 | 写真 2 |

|---|---|

|  |