極限分析技術班

- 概要

極限分析技術班は主に、化学系の技術職員で構成され、大型装置の運転維持管理、岩石資料の作成業務、化学分析測定業務、アイソトープの管理業務に当たっている。物理学、生物学、地球惑星科学系の研究者が通常資料の分析、評価、同定を行う研究を側面からサポートする業務が中心である。

- 岩石資料室の業務内容

- 極低温実験室の業務内容

- 化学測定機器センターの業務内容

- 放射線安全管理室の業務内容

- 重点化後の活動と課題

2.岩石資料室の.業務内容

地球惑星科学教室にとって必要不可欠な岩石薄片・研磨片等の試料製作に加えて、粘土質・多孔質岩石・土壌等の薄片製作が非常に困難な試料等の作製法の開発研究および名古屋大学が世界に先駆けて創案したCHME(チャイム)地質年代測定用の薄片作製法の研究開発を行っている。

岩石試料室の業務:研究実験試料の作製、主として岩石の薄片(厚さ20〜30μ與語節生)を地球惑星科学の研究者に年間で1000枚程度を作製している。また、学生が実験試料を作製できるように、年間を通して製作機械や機器等の整備と作製の補助を行っている。

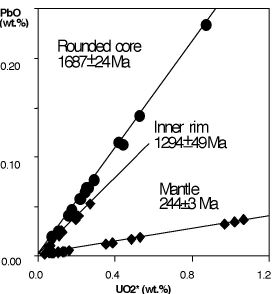

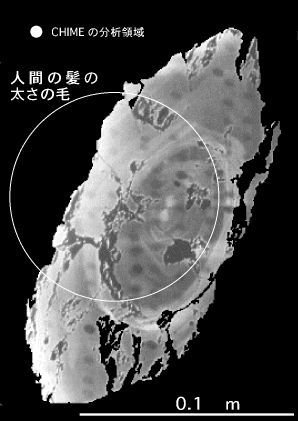

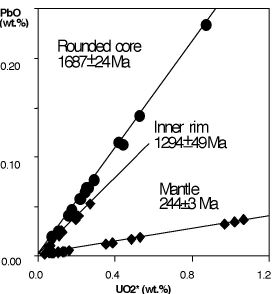

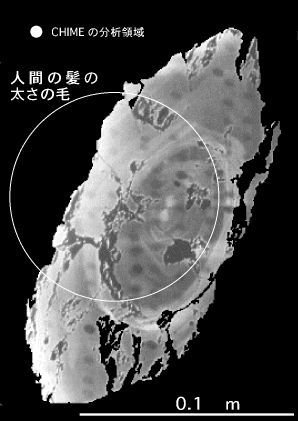

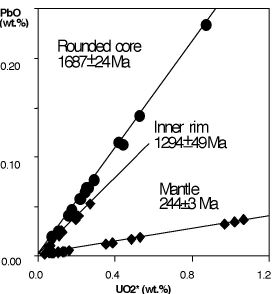

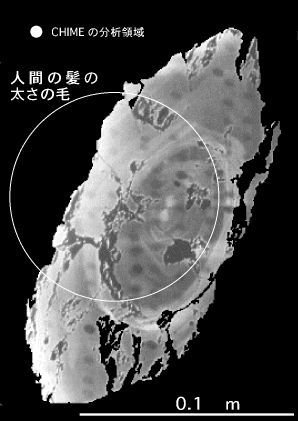

技術の開発と研究:地球惑星科学教室の最も基本的な試料である岩石・鉱物等の試料を、それぞれの研究方法や研究目的に応じて調整したり作製したりすることが極めて重要な職務の一角を占めている。地殻物質は著しく不均質であり、また対象とする試料は微細のことが多い。つまり、研究試料作製には、それぞれに特有の処理が要求され、同時に、その多様性に対応する技術開発も平行して進めている。名古屋大学が世界に先がけて創案・実用化したCHIME地質年代測定法では、岩石中に微量に存在する40〜200μm大の鉱物粒子の中心を通るように切断して薄片にする試料作製法の開発を担当した。

岩石薄片作製の技術的指導:技術の革新は、それに関連した機器の管理、ならびに新しく生まれてくる研究者や学生に対する指導と補助を常に要求するようになった。これらについての職務比率が年々多くなってきている。特に、CHIME年代測定法が日本の研究機関や米国・フランス・カナダ・オーストラリア等で実施されるようになってから、岩石薄片作製技術の抜きん出ている名古屋大学へ日本および諸外国の研究者・学生の訪間や技術伝授が急増している。

CHIME:High-spatial resolution | 電 顕 写 真 |

|  |

飛騨帯、灰色花崗岩中のジルコン:小さなジルコン粒子を薄片にしてCHIME年代測定を行った結果、

中心部が約17億年前、その周辺が約13億年前、

最外部が2億4先万年前に結晶したことが明らかになった。

3.極低温実験室の業務内容

3.1沿 革

極低温実験室は昭和38年以来、名古屋大学における全学共同利用の低温寒剤の供給センターとして,「高圧ガス保安法」により規制されている液化ヘリウム・液化窒素の製造供給と低温技術の開発を行っている。平成2・3年度には、それまであった老朽設備を一新し、液化能力が毎時75Lのヘリウム液化製造設備として再出発した。

液化ヘリウムの年間液化量は,約5万Lあり,その用途は超低温,超伝導,物性物理,新材料開発,超伝導デバイス,宇宙物理,新物質同定・開発のためのNMR分光 器、および化学・生物学系の研究用として25研究室,約230人の研究者に供給している。液化窒素はX7研究室で年間約15万L供給している。

また平成9年には、理学部内のヘリウムガス回収配管も整備されて、これまでの回収上の不便や安全上の問題も改善された。

3.2業務内容

- ヘリウム液化装置の運転・維持・管理、液体窒素の供給

液化装置が老朽化したため近年故障やトラブルが増大している、当該液化装置はメンテナンスも比較的容易なため可能なかぎり自前で行ってきた。

- 高圧ガス保安法に基づく保安教育

高圧ガス容器、圧縮機、冷凍機、低温容器の取り扱いは熟練が必要であり、利用者に対して寒剤、および容器の取り扱い講習会や、極低温実験室内での安全指導を行っている。

- 技術開発

これまでには希釈冷凍機や、FRP製クライオスタットなどの試作研究がある。

極低温実験室の活動は別冊「極低温実験室アクテイビテイレポート」に記す。

| 液体窒素タンク | ヘリウム貯蔵タンク |

|  |

4.化学測定機器センターの業務内容

4.1化学測定機器センター紹介

(技術部データブック2より抜粋)

名古屋大学化学測定機器センターは、化学測定機器による分析とその利用に関する教育研究を行なうとともに、化学測定機器を利用して教育・研究を行なう本学教官、学生およびその他これに準ずる者の共同利用に供することを目的として昭和55年に設立された。

職員は、平成13年4月現在、センター長(教授)1名、助手2名、技官2名、技術補佐員1名で構成されている。

化学測定機器センターは、今日ますます重要性が高まりつつある化学測定機器を一堂に集め、装置の維持、集中管理や新しい原理に基づく測定法の開発、指導を行う目的で作られた施設であり、その内容を広く自然科学分野の研究者の方の共同利用に供しています。

4.2各機器の概要

4.2.1 核磁気共鳴装置(日本電子 JNM−A600)

核磁気共鳴装置(NMR)は、単離して精製された未知試料の分子構造の決定および同定に用いられる。測定により得られたスペクトルの吸収位置、強度、スピン結合によるピークの分裂等を解析する事により、天然物より抽出した化学物質や化学合成した化合物の構造を明らかにすることができる。

本装置は、超伝導磁石による強力な磁場(14.1テスラ)を用いたフーリエ変換 核磁気共鳴装置(FT−NMR)であり、核磁気共鳴装置としては最高クラスの感度および分解能を有している。さらに、多核種測定、2次元NMR測定、インバース測定機能等を有し、生体関連物質や高分子材料等、より広範囲の物質に対して微細構造に関する詳細な情報を得ることができる。

(仕様)基準周波数 1H:600MHz

磁場強度 14.1T

観測核 1H,19F,31P〜15N

感度 S/N≧300(1H:0.1%EtPh)

分解能 ≦0.25Hz(1H)

温度可変範囲 −100〜150℃

4.2.2 単結晶自動X線回折装置(理学電機 AFC−5FOS)

物質の構造を3次元的に知ろうとする場合にX線による結晶構造解析が威力を発揮する。これは、物質の分子の真の構造(3次元絶対構造も含めて)を直接的に明らかにする唯一の解析法である。

本装置はX線源(ターゲット)を回転させることにより、高出力のX線を長時間使用でき、大量のデータ測定が完全自動化で行われ、正確で迅速な測定が可能である。得られたデータは大型計算機センターのX線結晶解析プログラムを利用して解析を行い、結晶の3次元構造が得られる。

(仕様)最大定格出力 60kV−200mA 12kW

ターゲット Cu,Mo

走査方式 θ−2θ連動

走査角度範囲 −30°〜160°

走査速度 1/32〜32(2θ°/min)

4.2.3 質量分析装置(日本電子 JMS−DX300)

質量分析装置を用いて、分子の質量、分子の結合様式、分子を構成している原子の組成を解明することができる。超微量(10−9g程度)の試料を測定できるため、微量の天然物、医薬物質、公害物質、合成品等の分析に不可欠な装置である。特にガスクロマトグラフィーと組み合わせたGC−MASは有機化学物の分析に大きな威力を発揮している。

本装置は、イオンビームの立体収束性を有するトロイダル電場と、高次の収差を補正するオクターポールレンズを採用したガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MAS)である。種々のイオン化法で測定を行うことができ、多様な形態の試料の測定に対応できる。

(仕様)分解能 25000

感度 0.05ng(S/N≧10)

質量範囲 1〜3000

イオン化法 EI、CI、FD、FAB

4.2.4 赤外分光光度計(日本分光 IR−700)

赤外吸収スペクトルを測定することによって分子を構成するユニット構造(官能基)を知ることができる。また、高分子化合物の配向や結晶化度を推定できる。さらに、赤外線を吸収する量は物質の量に比例するので、定量分析を行うこともできる。

本装置はダブルビームフィルタ回折分光器を用いて高精度な測定を可能とした。また差スペクトル測定、定量測定も可能である。

(仕様)波数範囲 5000〜4000cm−1

波数精度 ±4cm−1(5000〜2000cm−1)

±4cm−1(2000〜400cm−1)

透過率精度 ±0.2%T

サンプリングステップ

4〜0.5cm−1(5000〜2000cm−1)

2〜0.25cm−1(2000〜400cm−1)

4.2.5 紫外・可視分光光度計(日本分光 U−best55)

分子は紫外または可視領域の光を吸収し、分子内の電子エネルギー遷移が起こる。この吸収スペクトルは分子の構造によって特徴的なものとなり、分子内の発色基、助色基の数や状態、共役構造を解明できる。

本装置は、ダブルモノクロメータにより超低迷光、広い測光レンジを有し、さらに高速(1000nm/min)スキャン測定が可能である。

(仕様)測定範囲 190〜900nm

波長正確度 ±0.3nm

測光正確度 ±0.002Abs(0〜0.5Abs)

測光再現性 ±0.001Abs(0〜0.5Abs)

走査速度 0〜1000nm/min

4.2.6 円二色性分散計(日本分光 J−500E)

分子には右手と左手との関係のように、鏡に写した像が元のものと同一ではない、という構造のものが存在する。タンパク質、アミノ酸、糖類、酵素等生体に関連する分子はほとんどこのような性質を持っている。このような光学活性物質の分子立体構造を決定するために円二色性分散計は不可欠な機器である。

本装置は短波長領域でも十分な感度が得られ、高速スキャン測定と速い応答速度により、高速反応測定が可能である。

(仕様)波長範囲 180〜700nm

波長精度 0.1nm(180〜250nm)

0.3nm(250〜500nm)

走査速度 0.01〜500nm/min

検知感度 3m°(185nm)0.3m°(500nm)

4.2.7 分子構造解析・分子設計総合情報システム

(1)REACCS(M.D.L.社)

REACCSは、データベースとして、これらは、国際的な約150種の化学誌およびジャーナルや特許文献から化学反応(主に有機反応)を収録しており、重要な文献のほとんどが凝縮されている。操作法は、ディスプレイ上に反応物あるいは生成物を画き、いくつかの反応条件を指定すれば条件に適合する反応が文献と共に画面表示される。化学文献の検索は通常、化学抄録誌である Chemical Abstractsや、化合物 を体系的に分類したBeilsteinが利用されるが、検索には莫大な時間と労力が必要である。このREACCSを使用すれば、様々な検索項目について短時間で効率的に検索を行える。

具体的な検索項目としては、反応式の部分構造検索、無機反応試薬、触媒、溶媒、反応温度、反応時間、収率、雑誌名、著者名の項目で検索でき、それぞれを組み合わせることによって条件を限定し、目的とする文献を検索することができる。

(2)QUANTA(M.S.I.社)

このソフトは、分子を3次元的に表示し、各種の化学計算を行ない、それぞれの過程をリアルタイムでアニメーション表示するものである。

2次元画面上で構造式を画き、それを3次元画面に変換でき、画面上で分子モデルの回転、拡大、縮小等の操作が高速で行える。また、Solidモデル,Dot Surface表示などのグラフィックス表示機能も充実しており、実際の分子構造や、分子軌道の電子分布を視覚的にとらえることができる。

また、タンパク質データベース(PDB)、Cambridge結晶学データベース等の外部情報原より直接分子構造を作成することができる。

化学測定機器センター 液体ヘリウム(NMR)利用研究室一覧

理学部 反応有機化学 野依

理学部 有機化学 上村

理学部 物理化学 篠原

理学部 無機化学 巽

理学部 機能調節学 楠見

農学部 生物有機化学 磯部

農学部 土壌生物化学 木村

農学部 バイオモデリング 中村

生物分子応答研究センター 小川

工学部 結晶材料工学第四 高木

情報文化機能物質論 佐野

物質科学国際研究センター 北村

工学部 応用化学触媒設計学 服部

5.放射線安全管理室の業務内容

放射性同位元素および放射線生装置を利用した研究は本学部・研究科において活発におこなわれており、多くの研究業績が得られている。X線発生装置も多数設置されており、欠くことのできない研究手段としておおいに利用されている。

これらを用いる実験は一般の実験とは異なり、危険を伴うので法律により厳しく規制されており、その取り扱いはすべて管理区域内等のさだめられた使用施設で行うことになっている。

上記のさだめを遂行するため、職員が本学部・研究科における放射性同位元素ならびにX線発生装置の管理、運営を研究科長のもとに設置された放射線取扱主任者の監督、放射線安全委員会のもと、放射線安全管理室において行っている。約500名の放射線およびX線作業従事者の管理および放射性同位元素の購入、使用,廃棄の管理等仕事の範囲は広範で煩雑を極めるために、作業効率を高めることが長年の懸案であった。そこで、コンピューターによるデータベース化をすすめることにより、急速に事務効率を高めることができた。

平成11年2月25日に科学技術庁の立ち入り検査があり、指摘された件について放射線取扱主任者とともに改善すると共に報告書作成補助作業をおこなった。

平成12年の放射線障害防止法関係法令の改正が必要となり、それに伴う理学部規則の改定および文部科学省への申請書作成作業をおこなった。

業 務

- 施設および設備の保守ならびに点検

- 放射線施設および管理区域にかかわる放射線の量ならびに放射性同位元素による汚染状況の測定

- 管理区域に立ち入る者の被曝線量ならびに汚染状況の管理

- 放射性同位元素等の受け入れ、払い出し、使用、保管、運搬および廃棄に関する管理

- 放射線業務従事者および一時立ち入り者に対する教育および訓練

- 放射線業務従事者のための特別健康診断に関わる業務およびその保管の記録

- 放射業務計画に基づく当該年度の予想被爆線量の算出

- 放射性廃棄物の管理および処理に関する業務

- 放射性同位元素使用業務に関する記帳ならびに記録およびその管理

- 関連法令に基づく申請、届出および報告の作成事務手続き

- その他放射性障害防止のために必要な技術的事項

6.重点化後の活動と課題

極限分析技術班の班としての活動は、日常、異なる部署において業務を遂行しているため繋がりは薄い。しかし業務は化学系であり、研修の実施およびサービス改善などについて年数回ではあるが、班会議を行ってきた。特に名古屋大学が当番校となった、平成10年度東海・北陸地区国立学校等教室系技術職員合同研修(化学コース)は極限分析技術班が率先し自然情報技術班の支援もうけて取り組んだ。内容については受講生からも支持が得られている。

課題としては・人員について、2002年度以降は、技術職員が極低温実験室において1名になり、広く全学に対して行っている寒剤供給サービスに大きく影響することになる。また地球科学分野に資料を提供している岩石資料室は4年後には0名となるため、早急に技術職員を補充し研究者への技術サービスを立て直す必要に迫られている。極限分析技術班は理学部技術部において今後充実させてゆくべき技術分野を担っている専門的な化学分析装置、顕微鏡、極低温装置を運転操作し、データの提供、資料の作成、測定環境の提供を主たる任務としている。これらの装置を運転している中で、新しい装置の案出、技術の開発研究がこれまで取り組まれてきたが、サービス業務の増大、職員の減少に因り、非常に困難になってきた。技術職員の複数配置を保証し、班を活気あるものにして行きたい。・技術サービスについては、今後さらに班内交流を深め、共通的業務の改善に取り組むことや化学系の最新技術の学習、研修を進めて行きたい。