I have no English Home Page

豊川海軍工廠跡地は今・・・

背景の絵は今年の世界大会パンフレットの表紙デザインです。 by Kawai

- 意義・目的

豊川海軍工廠爆撃は、広島と長崎の原爆投下の間の8月7日に行われたもので、わずか30分あまりの爆撃で2700名余りの若い命が犠牲になりました。犠牲者の多くは学徒動員で働かされていた中学生です。

名古屋大学の豊川キャンパス(STE研究所)全体が豊川海軍工廠跡地と重なっており、今日でもその遺構を見ることが出来ます。

STE研究所は2007年度に全て東山キャンパスに移転することになっておりますが、名古屋大学の構内にそのような戦争の遺構があることは余り知られていません。今回は、STE研究所が移転した後これらの遺構がどのようになるか不透明ななか、この地域はスズメバチの営巣が多く、春〜秋には重要な遺構の付近に立ち入ることができないという事情もあって、私たちの手で調査できる最後のチャンスとなりました。

豊川海軍工廠の遺構を保存しようという地元の運動もありますが、まずは私たちの手で、出来る限りの調査を行い、記録に残したいと考えています。

- 参加者

学 生:4名、院 生:5名、教職員:6名

現地案内:豊川海軍校工廠跡地保存をすすめる会のみなさんら7名

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

合計 22名

- 当日スケジュール

9:00 集合:名大豊講側入り口駐車場&名大バス亭西側

9:30 出発

10:30 豊川集合 参加者(2名)

11:00 豊川桜ヶ丘ミュージアム到着

桜ヶ丘ミュージアム見学

12:00 桜ヶ丘ミュージアム見学終了、

昼食休憩、STE研まで移動

13:00 STE研(海軍工廠跡地)到着

保存会のみなさんと合流

見学・記録

被爆当時の話を聞く

15:00 休憩後、感想交流

会場:豊川市勤労福祉会館の第一会議室

17:00 帰途につく

18:30 名大着

2006年3月21日、平和憲章委員会が取り組んだと吉川海軍工廠跡地見学ツアーの写真をまとめて掲載します。

21日は天候にも恵まれ、絶好の行楽日和となりました。

朝9時、名大に14名集合し、2台の車に分乗して豊川まで高速道路で移動。豊川の桜ヶ丘ミュージアムには予定の11時に到着、ミュージアムの裏手の広場は桜が満開(うすずみ桜とのことです)となっていました。

桜ヶ丘ミュージアムには東三河で平和活動を展開されているみなさんと合流、被爆当時のお話を聞くことが出来ました。

昼食後、STE研究所の正門に着くと、すでに保存をすすめる会のみなさんがお待ちになっておられました。貴重な資料も多数配布され、敷地内に残る豊川海軍工廠の遺構の数かすを案内いただき、見学することができました。

ここでは、見学ツアーで撮影した写真を整理して公開し、順次資料を掲載していきます。

見学を終えた後、意見交換会(豊川市勤労福祉会館第一会議室にて)をおこないました。

見学会の参加された皆さんに簡単に事故消化をしてもらい、感想を述べ合いました。このなかでは、保存をすすめる会の皆さんから、遺跡保存の運動を支援してほしい旨の要望があり、私たちも今回のツアーで感じたことを平野総長に伝えたいと思いました。

桜ヶ丘ミュージアム見学

ミュージアム見学に先立って、地元のみなさんから当時のお話を聞くことが出来ました。

お話していただいた方のお母さんが海軍工廠に招聘されており、たまたま休憩に戻ったわずかな時間に激しい爆撃があり2700名余の命が失われたとのこと。「歴史の歯車がほんのわずかでも違っていたら私はこの世に存在しない・・・・」との言葉は深く胸におちました。

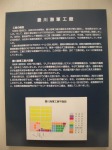

桜ヶ丘ミュージアムは常設の展示スペースが限られていることもあり、海軍工廠に関する展示は一部屋にまとめられていましたが、それでも海軍工廠の規模の大きさや、空襲被害の概要をつかむことが出来ます。市民からの遺品の寄付などもあり、3000点以上をミュージアムとして収蔵しているとのこと。これらの収蔵品やパネルなどは申し出れば貸していただけるそうです。

このページの先頭にもどります

思いがけず花見のお弁当

桜ヶ丘ミュージアム見学のあと、お昼ごはんは近くのコンビニでお弁当を買い、ミュージアム横の公園の満開となった桜をめでながら花見弁当となりました。これは思いがけない幸運でした。暖かい日和のなかで桜の香りに包まれたとても穏やかな時間となりました。

このページの先頭にもどります

STE研究所正門に集合

午後1時にSTE研究所の正門で待ち合わせた「保存をすすめる会」の皆さんと合流しました。STE研究所の鳥山さんが入構と見学の事務手続きの準備をしていただいたおかげで、守衛さんからは写真集も預かりました。

「保存をすすめる会」からは伊藤さんをはじめ4名の方々にきていただき、一緒に見学することになりました。このとき、現地集合の松岡さんも到着され、総勢22名という盛況となりました。

最初に、豊川海軍工廠の概要と爆撃の模様について話を聞き、順に遺構を見て回ることになりました。豊川海軍工廠は非常に広く、STE研究所はほんの一部分にすぎません。そしてこれから見学するところが海軍工廠の比較的はずれで多数の犠牲者が出た海軍工廠入り口からは相当離れており、比較的被害が少なかった弾薬貯蔵庫を中心とした遺構であることも判りました。

このページの先頭にもどります

配電盤と街路灯、側溝

豊川海軍工廠は戦時中の建物としては非常にしっかりしたもので、電気配線は全て地下に埋設しています。守衛室の横にある古びた屋外配電盤は大理石の絶縁基板に大型のナイフスイッチが並んだ立派なものでした。STE研究所ではつい最近までこの配電盤と埋設された回線を使っていたそうです。

所々に古びた街路灯がたっています。全て当時のものだそうです。根本を見ると、埋設された電源ケーブルが街灯のポストの中空になったところを伝って上がっています。街路灯のランプの部分は見る影もありませんが、60年以上の年月を感じさせる遺構です。

側溝は深さ1m幅1mの大型で、2段構造となっているそうです。大量の雨が降っても海軍工廠が水浸しにならないための非常にしっかりした基礎工事です。コンクリートの蓋も、びくともしません。

このページの先頭にもどります

乾燥作業棟

土塁の南にコンクリートのトンネルがある薬きょう類の乾燥室を見ました。

この建物は天井や屋根をわざと弱く作ってあり、もしも火災などあった場合には火薬が爆発しても爆風が上に抜けるようにして周囲への影響を少なくする工夫がされているとのことです。

以前はSTE研究所が使っていたそうですが、今は天井が崩れ落ちる危険があるとのことで、中に入ることはできません。

このページの先頭にもどります

防空壕

一般的なトンネル式の防空壕とは異なり、1.5m程度の深さの溝の上に板切れを乗せた簡単なものがいくつも並んでいたそうです。今では溝も枯れ葉などで埋もれてしまい、50cmほどの円弧形状の窪みが何箇所もあります。このような簡単な防空壕となっている理由は、すばやく避難できて芝役仕事に戻れるための工夫とのこと。こんなところにも非人道的な戦争経済学が顔を出しています。

このページの先頭にもどります

弾薬貯蔵庫跡

海軍工廠の入り口から最も遠い位置にある弾薬貯蔵庫で、プラットホームにはトラックが付けられるようになっています。緩やかな傾斜の盛土の中に、大きな部屋が広がっており、戦後も、暗く湿った環境を利用した貯蔵庫として活用されていたようですが、痛みがひどく、中に入ることはできませんでした。

プラットホームについている鉄の扉には機銃掃射の弾痕と見られる傷がのこっており、爆撃だけではなく護衛の戦闘機が人間狩りをするように動く標的に銃弾を浴びせていたようです。気がつくと至る所に弾痕らしき傷跡がありました。等間隔に並んだ直径10cmほどの窪みは機銃掃射の跡のようです。

このページの先頭にもどります

1トン爆弾のクレータ

火薬貯蔵から少し離れた場所に爆弾によるクレータの跡があります。多くのクレータはゴミ捨て場として使われ、埋め立てられてしまいましたが、1〜2箇所のクレータが残っています。これは研究所から遠いのでそこまでごみを運ぶことがたいへんだったが故に残ったと聞いて複雑な思いでした。

STE研究所以外の豊川海軍工廠跡地は民間企業などが進出し、綺麗に整備されて、戦争の遺構は一つも残っていません。しかし、大学は整地する費用がなかったため、戦争の遺構がそのまま残ったというのはじつに皮肉な話ですが、貧乏もたまには役に立つということでしょうか?

このページの先頭にもどります

黄燐貯蔵用プール

STE研究所建物のすぐ横にあるプールは競泳用のものですが、戦時中は黄燐を貯蔵するのに使っていたとのことです。深い立派なプールはいかにも海軍らしい・・・と思っていましたが、最後は戦争のために何もかも利用するということでしょう。

このページの先頭にもどります

錨印の止水弁

守衛室の後ろに無造作に転がっている古い鉄の塊は海軍の象徴である「錨印」が付いた立派なものです。完全に錆の塊となって打ち捨てられているのに驚きました。

文化庁の近代遺跡調査でAランク指定と認めたことを考えると、こうした遺品を収拾保存し、敷地内のしかるべき場所に展示すべきだと思います。

|

|

|

|

このページの先頭にもどります

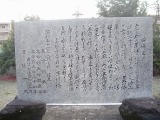

慰霊碑

豊川勤労福祉会館のすぐ近くにひっそりと慰霊碑が並んでいました。

ここには早稲田大学、立命館大学などの碑もあり、毎年学長が参拝に訪れるとのことです。勤労福祉会館のあたりは爆撃で犠牲になった人たちの遺体は2000体ほど集められて埋められたとのことで、戦後6年もたってから遺骨を掘り出すような悲惨な状況であったため、学徒動員で犠牲を出した学校や大学がここに慰霊碑を立て、犠牲者を弔うようになったとのことです。

原爆の被害者もそうですが、豊川海軍工廠でも戦争の被害を小さく見せようとする為政者の恣意的な意図によって、死者にも鞭打つことになっている・・・・このことを忘れてはならないと思います。

このページの先頭にもどります