NANTENの改造・分解

2005年12月09日公開、2006年2月23日ひとまづ完成。

改造作業(2004年5月)

2004年5月から、ラスカンパナス天文台の「なんてん」望遠鏡改造に着手した。

5月の作業内容は、本格的な解体作業に移る前に、改造箇所の確認や解体作業に必要な資材の確認、現地の技術状況の調査・・・といったところである。

この中で、最も重要なことは、現地での解体作業を行うに当たって、何が必要か、日本で何を用意しなければならないのか、など、移設作業を進めるための基礎的な事柄を自分の目で確認することであった。

こうしたことを進めながら、新しい制御装置を作ってきたのでそれを試したり、すぐ取り掛かれる改造部分に着手して、状況を把握することにした。

とにかく、海外に出ると、その国や地域の技術状況がよくわからない。それを早く掴み、必要な判断を下すための「材料」をそろえることが大切である。

そのために、街に下りて大きな金物屋(ハードウェアショップ)を覗いたり、天文台のオフィスを通じて調達できる資材を確認したり・・・。やるべきことは沢山ある。

このページの最初に戻ります

キャビンの改造

キャビン関連の改造は、大まかに、キャビン内に組み込む観測装置(受信機)の取り付け方法に関する改造と、キャビンそのものの改造とがある。

まず、観測装置(受信機)の取り付けに関する改造では、装置を取り付ける基準面となる「光学定盤」に、新しい装置を取り付けられるようにする必要がある。

新しい観測システムは2系統となり、従来とは大きく配置が異なる。この新しいレイアウトにそって、基準面の準備をしなければならない。観測装置を取り付ける予定の場所に、基準面を確保することや、光学定盤そのものの精度や状態を確認する必要もある。

チリまで電動式のスクレーパを持って行って、光学定盤のペンキを剥がし、金属表面を出してから、光学定盤の測定を行った。

| 光学定盤のペンキを剥がす | 電動スクレーパによるキサゲ作業 |

基準面との高さの差を測定する | 仕上がった光学定盤 |

|

|

|

|

| ペンキを剥がすチーゼルワイス | 電動スクレーパ |

ストレートエッジの固定 | ストレートエッジとデジタルノギス |

|

|

|

|

その結果、光学定盤は大きく曲がっていることが判明、観測装置の取り付けには新たに基準面を構成する部品が必要となった。

受信機の配置が変わるので、とりあえず、従来の受信機を取り付ける位置を確認しつつ、その部分にM10のタップ穴(雌ネジを切る)加工も行った。

幸いにも、従来の受信機は基準面と同じ平面が確保されている部分を使うことができるので、反射ミラーを取り付ける部分のみ、高精度の鉄板を設置し、押し引きネジによって高さを基準面に合わせることができた。

このページの最初に戻ります

デッキの改造

キャビンにはデッキが付属しているが、NANTEN-2は望遠鏡全体をドームに入れるので、これがドームと干渉する。

デッキとはキャビンの出入り口についているステップ上のもので、ここにはエアコンの室外機と冷凍機のチラーも搭載していることから、これらを別の場所に移動させることが必要である。

とりあえずデッキに突き出し部分をドームと干渉しないように小さくし、冷凍機のピラーと空調機の室外機が載っていた部分を切除して、キャビンの下に移せるようにする。

| 加工前のデッキ | 切断に使ったディスクグラインダー |

キャビン入り口のステップデッキ部 | ピラー及び空調室外機用のデッキ |

|

|

|

|

| デッキのないキャビンの出入りは大変! | デッキの手すりは生かす |

デッキのはしご掛けを別な所へ移動 | 手すりを付けた小デッキ |

|

|

|

|

このようにデッキを切断・修正した。キャビン入り口へはかろうじて梯子を取り付けられる寸法となった。

このページの最初に戻ります

資源の確認

コンテナに収容されている工具や補修部品を確認し、以後の移送作業に必要な物資を調達する方法を確立する。

実際に来て見て驚いたのだが、古い40フィートコンテナの中には様々な工具や予備部品が入っていた。ちょっとした宝探しのようになった。

| コンテナ内の工具棚 | コンテナ内の部品棚 |

|

|

2台のコンテナのうち、遠い方のコンテナの内部は比較的片づいており、機械系の重要な工具は壁掛け板や棚に整理れていた。これらの工具や予備用ネジなどの備品を整理し、足らない物のリストを作った。

チリでの物資の入手状況を確認するため、ラスカンパナスの麓の街であるラ・セレナのハードウェアショップ、リデルの品揃えを見る。自動車や住居関連の物資は豊富だが、機械系・荷役系のプロ仕様のものは入手できそうもない。ネジは全てインチ規格で、メートルネジの入手は困難である。

工具はよく揃っており、マキタやリョービなどの日本製もある。日本製は品質は高いが価格も高い・・・という感じ。日本のハードウェアショップ(カーマなど)には安価な工具が棚に並んでい道具は安価ではあるが概ね性能が劣り、我々が使いたいプロ仕様の工具は販売していなし。しかし、チリのショップには日曜大工向けからプロ仕様まで、様々なグレードのものが並んでいる。

小型のボール盤は日本円にして15000円〜20000円と破格である。チャックの精度はイマイチだが、十分使えそうなので、セキトールハウスに一台あると良いと思う。

このページの最初に戻ります

新しい制御装置による駆動試験

日本で作ってきた新しい制御装置とモーターをなんてん望遠鏡に仮配線して運動性能を確認する。

日本での動作試験は無負荷なので、負荷のかかった状態で運転するのは初めてとなる。慣性質量の大きな負荷なので、ゲインや時定数の設定に時間がかかる。

制御装置については院生の笹子君と伊藤君が中心になって完全にブラックボックスをなくすことに成功しつつある。

この制御システムは、安川電機のαシリーズと位相制御可能なPLCを用いたもので、ここ数年で大きく進歩した新しい制御技術の一つである。

| 制御装置の全景 | 制御装置の内部ー1 |

制御装置の内部ー2 | 制御装置を使った運動試験 |

|

|

|

|

このページの最初に戻ります

なんてん望遠鏡の解体準備

NANTEN望遠鏡を解体するとして、一体どこで分割するのがよいのか、その箇所に見当をつけ、分解本番での作業手順を考えなければならない。

こうしたことを考えつつ、方位ベースのカバーを外し、内部の様子を確認する。

| 方位ベースのカバーを外したところ | 黒いグリースに覆われた方位ベースの平ギア |

|

|

写真でお分かりの通り、方位の大ギアに分厚く黒いものが付着している。これは二硫化モリブデンと油脂が混ざったものである。

このままでは解体作業ができないので、付着しているグリスを取り除き、下地がどのようになっているかを確認しなければならない。

まず、金属のヘラでグリスの固まりを突き崩し、刷毛でガソリンを塗布してぼろ布で残ったグリスを拭き取る。

この作業は手も荒れるし作業着も真っ黒になるが、とにかく進めるしかない。

洗い油を追加し、ぼろ布もあるだけ使う・・・という悪戦苦闘の結果、ギアの肌地を全周にわたり直接確認することが出来た。

幸いなことに、大ギアの表面はとても綺麗で、大きな傷や問題点の無いことがわかった。

これにより、このギアの上部で切り離すことにした。ここは、下が方位ベースで固定側であり、上がキャビン及び方位の回転部分である。キャビンの中には高度軸ユニットも入っている。

さらに、高度軸ユニットと主鏡を分割すれば、全部で3分割となる。当初予定していた案であるが、これ以上の分割は再組み立ての作業が大変になるので、この選択で行けそうだ・・・という感触を得るには十分だった。

このページの最初に戻ります

カラマでのドーム仮組・中間試験

準備作業が比較的順調に推移したので、この出張中にアタカマ高原まで足を伸ばし、現地を視察するとともに、カラマでの現地仮組・中間試験に立ち会い、問題点を整理した。

| カラマにあるオセグテルの工場 | 中間試験の準備(スタート位置) |

試験を見守る人びと(1) | 試験を見守る人びと(2) |

|

|

|

|

| 仮組したドームを回転する(180°) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 開閉部の動作試験 | 開閉部の機構 |

ドーム回転の駆動部 | ドーム回転の軸受け部 |

|

|

|

|

この中間試験の結果は上々であった。ドームの回転は非常に滑らか且つ静かであった。

ドームスリット開閉部に僅かの隙間ができたが、本組立の時に調整可能であり、問題ない。

この時点で、ドームに残された問題は、以下の3点である。

- ゴア膜を張った場合のスリットの動きはどうか

- 本組では電源をトロリーから取るので、トロリーから給電した場合の動きがどうなるか

- スリット後部に補強のビームを入れたが、望遠鏡キャビンとの干渉はないか

このページの最初に戻ります

初めてのアタカマ高原

アタカマ高原に登り、初めて4800mを体験した。

これは非常によい経験となった。

第一に、自分は高山病に対し強そうだ・・・ということ。そして、ここの乾いた環境ではハンドクリームで肌の乾燥をケアしたり、普段からマスクをかけて喉を守るなどの注意が必須であることなど・・・、当たり前ではあるが、こうしたことが当地で仕事を進めるためには重要だということを知ったことである。

NANTEN-2を設置する場所はASTE望遠鏡の隣である。パンパラボラという地名で、標高4800mある。所々イネ科の植物の根があって、僅かな降雨によって芽を出すそうだが、我々が訪れたときは根の塊があるだけだった。草木が一本もない!そんな荒涼とした大地が遥かなアンデスの山々まで連なっている。日本にいては想像できない世界だ。

麓のサンペドロ・デ・アタカマは有名な観光地である。アタカマ塩湖の畔で、アタカメーニョと呼ばれる原住民のミイラも発見され、土壁と藁葺き屋根の簡素な住まいで統一された町並みは、景観を守るための法律もあって、近代的な建物を作ることは許されない。

街の中心からやや離れたセキトールという所に土地を借りて、滞在用の住宅を作ってある。中は居間、食堂、台所、作業部屋(PCなど)、生活用品収納部屋、寝室3室、トイレ、お風呂という構成で、常時3〜6名は滞在できるようになっている。

パンパラボラとセキトールは毎日4WD車で往復する。必ず複数の車でパンパラボラまで移動する。もし途中で事故や故障があると、ふもとと連絡が取れない場合、そのまま遭難する恐れがあるからである。

| 初めてのアタカマ高原(お隣のASTEサイト) | サンペドロ・デ・アタカマのセキトール・ハウス |

|

|

このページの最初に戻ります

ラスカンパスの風景

ラスカンパナス天文台の皆さんには大変お世話になりました。

人懐っこい彼らとの思い出と共に、ラスカンパナスの風景を紹介します。

ラスカンパナス天文台のセンターハウスと宿舎

| センターハウス(食堂) | ホテル(宿舎) |

ホテルの部屋の中 | 娯楽室(卓球とビリアード) |

|

|

|

|

| 卓球仲間 | 人懐っこいワーカー | 日本のホープ伊藤君とチリ側のまとめ役ヘクトル | ドン・オスカル |

|

|

|

|

ラスカンパナスの眺望は見事だ。雲の動き、雲海、朝焼け〜夕焼け、そして陽炎立つ遠景・・・・

このページの最初に戻ります

「なんてん」望遠鏡の解体作業(8月)

解体作業の概要

解体・運搬作業を8月28日までに終了することを目的として、8月初旬からラスカンパナス天文台に赴き、実際に解体作業を行った。

この解体作業は、ラスカンパナス天文台のクレーンとオペレータの協力を得て、現地作業員(レンコレット、マエストロ以下7名)を交えて進めた。

望遠鏡をどのように分解するかは、トレーラーの経路などとも関連して、大きな問題である。今回、積み荷の高さ制限(道路)を超えないという立場から、主鏡部分(1トン)、方位ベース部分(3トン)、高度軸&キャビン(8トン)の3分割とすることにした。

解体作業は、方位ベースと高度軸&キャビンはパレットに載せ、補修作業を行った後、パレット毎トレーラーに載せた。

| レンコレットの面々(その1) | レンコレットの面々(その2) | 解体作業で用いたクレーン |

|

|

|

このページの最初に戻ります

玉掛け作業と吊り具

野外でのクレーン作業では、クレーンオペレータの技術能力や風などの作業環境によってその成否が大きく左右されることから、慎重に作業を進めることとした。

玉掛け作業及びクレーンオペレータへの指示(合図)は河合が担当した。ここで一番悩んだのは玉掛けの方法である。

僕は床上操作クレーンと玉掛けの資格を取ったばかりだが、クレーン作業の補助は時々行っていたので、おおよそのことはわかるつもりでいた。

海外には玉掛けという資格はなく、クレーンの資格に包括されているとのことであったが、レンコレットの作業員達がどのような資格をもっているかもよくわからなかった。

以上のことから、僕自身は玉掛けについても責任を持たなければならないと考えていた。

吊り上げ作業はどうしても上に意識が集中し、足下の安全がおろそかになる。「なんてん」の設置されているところには溝があったり、大きな石がごろごろしているので、このままでは危険であった。残土が少なく、完全に溝を埋めるには至らなかったが、危険な溝を概ね埋めることができた。

作業の順番を考え、必要な物資(吊り具や工具)を整えるのに手間取った。

これらの道具類は、観測小屋の南側に木の板を敷き詰めて、その上に整理して置いたが、強風によって砂が吹き上げられ、結局のところ、「砂だらけ」になってしまった。

「なんてん」望遠鏡のコンテナに残っていたワイヤーロープやスリングベルトは損傷の大きいものもあり、信頼性に疑問があった。

ワイヤロープは16mm、14mm、12mm各2本あったが、何れも損傷があって、安全性を考えれば定格荷重の60〜50%程度までとするのが良いと考えます。しかし、実際の吊り荷はもっと重く、4本のロープに均等に荷重がかかるとしても、最大10トンの荷重に耐えるかどうか心配だった。

定格荷重1.5トンのナイロンスリング3mが2本あったが両方とも半分切れかかっていて使用不可である。

1トンのレバーブロック1台、3トンのチェンブロック1台が用意してあったのは助かった。0.5トンのチェンブロックも2台あったが、これはキャビンに重量物をつり込む場合に使うことを想定したもので、今回の解体作業には残念ながら役に立たない。

シャックルも2t級2個、許容荷重の小さいものが4個と少なく、今回の作業には不十分と考えた。

クレーン作業を考えると、吊り荷重8トンのものがあることや、40フィートコンテナを吊る可能性があり、このままでは装備不足である。シャコ万力の大形(300mm)が8個あったので、これを補助的に使える場合もあるが、シャックルなどの不足を補うことはできない。

ラスカンパナス天文台のマゼランドームから3トン級のシャックルや18mmのワイヤーロープを6本借りることで、何とか玉掛け案を考えることにした。これは、5月の訪問の際、マゼランドームに吊り具がたくさんあることを確認していた。

このページの最初に戻ります

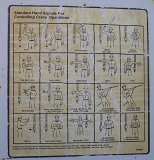

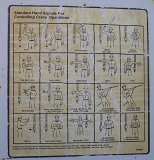

クレーンの合図

クレーンの合図は移動式クレーンの車体にも表示されていた。

フックの巻き上げに関する合図、ジブの上げ下げに関する合図、緊急停止の合図など、重要なものはほとんど掲載されている。しかし、重要な緊急停止や基本的な上げ下げの合図は日本でクレーン協会の講習を受けたものとは異なっていた。

今回は、現地クレーンオペレータと協議した結果、クレーンに掲載されていた方式の合図で作業を進めることを確認した。

今回の作業は、概ね、クレーンオペレータが玉掛けや吊り上げの現場を直接見ることのできる状況で作業を進めることができた。この場合は、緊急停止にも即応してもらえるので安心だ。合図者とオペレータの考えが違う場合などはすぐに作業を止めて確認し直すことがでる。

大学の技術職員ということを考えると、10トンもあるような重い物をクレーンで吊り、しかもその合図を担当する・・・という機会はほとんど無いのではないかと思う。僕自身、クレーン講習会の時に習ったのが最初だった。

今回の望遠鏡の分解、移動、再組み立ては、望遠鏡の構造や特徴を理解している人が玉掛けや合図の最終責任を取らないと、重要な部分を壊してしまう恐れがある。クレーンを扱う人々は望遠鏡が精密機械であることを理解していない。オペレータはラスカンパナス天文台の職員なのでまだそうした理解はあるが、外部から来た人々は知らないだろう。

今回僕が玉がけと合図を経験できたことは、アタカマ高原での再組立作業の予行演習にもなって、良い勉強になったというべきであろう。

| クレーンの合図 |

|

このページの最初に戻ります

主鏡を外す

クレーン作業の最初は、主鏡を固定するジグを適当な位置に移動することにした。この作業を「練習」として、玉掛けやクレーンオペレータへの合図を練習する。ジグは軽いので全く問題なく作業は進んだ。

次に、主鏡を外すために、主鏡に玉掛けする。

NANTEN望遠鏡の主鏡に玉掛けするには、キャビンの上に登り、主鏡面に保護パネルを敷いて、乗り込まなければならない。この時の高さは地表面から5m程度となり、当然高所作業となる。

主鏡から出ている副鏡ステーの根本にM12のアイボルトを挿入し、ここに玉掛けをする。

主鏡を外す作業では、吊り上げは重心がはっきりしているので問題ないのですが、取り付け部分がシーリングされていてこれを剥離しなければならないのはちょっとスリリングであった。

主鏡とフランジの隙間にシリコンコーキング剤が入り込み、接着された状態になっているので、これを引きはがす瞬間、「バーン!」と大きな音がした。これでクレーンと主鏡がバウンドするような感じとなり、主鏡の下に入っていた平ワッシャのような形状のスペーサ(全部で16枚)の一枚がどこかに飛んでいってしまった。このうちの1枚は今現在も所在不明(このスペーサは名古屋で作り直す)である。

主鏡の固定フランジ裏に付いているスペーサを丁寧に外し、スクレーパで錆やシリコンコーキング剤を取り除いた後、主鏡を架台に降ろし、固定した。この時、固定部分の緩衝用にゴム板を敷いておいたのは、この主鏡もトレーラでアタカマまで運ぶためである。

クレーン運転手への合図は、着地時の誘導などはできたが、レンコレットの作業員が勝手に合図を出してしまい、オペレータがどの合図を見たらよいのかわからなくなってしまった。善意でしてくれているのだが、これを改めないと危険な場合もある。

| 主鏡サポート | クレーンの位置 | 外した主鏡 | キャビンの主鏡フランジ | キャビンの主鏡フランジ |

|

|

|

|

|

このページの最初に戻ります

高所作業と安全ベルト

高所作業用安全ベルト(電柱作業用の安全性の高いもの)を腰に巻き、キャビンの屋根に登ってみたが、安全ベルトのフックを掛ける所が見あたらない。いろいろ探してみると、キャビン高度軸部分にフックを掛けられそうなところがあるが、今度はそこから作業位置までの距離が遠く、フックに付いているワイヤロープの長さが足らない。このままでは主鏡の吊り上げ用アイボルトまで手が届かない。

結局、安全ベルトのフックとキャビン高度軸の取手部分を短いスリングベルトでつないだのだが、本当にそれで安全なのかは今でも疑問である。

フックワイヤにはブレーキが付いていて、もし落下した場合、中継したスリングの長さ分だけ落下距離が大きくなる。ブレーキが効くときには作業者は大きな落下速度となっており、衝撃による二次災害の可能性を想像するが、安全ベルトもなく落ちるよりは良いかと思い、フックと手すりの間を適当な長さのスリングで結ぶことにした。

腰には安全ベルトの他に、工具ベルトも必要である。安全ベルトに工具入れのポケットを通し、兼用することにした。

以後、高所作業は全てこの工具ポケット付き安全ベルトを締めて行った。このベルトは慣れないと邪魔だが、慣れてくるとけっこう便利なものである。

ここは標高2500m程度なので高山病の心配ないが、アタカマ高原の4800mで作業する場合は低酸素雰囲気での集中力低下によって事故の起きる可能性が高い。ラスカンパナスで安全ベルトを付けた作業に慣れたことはとても良かったと思う。

| 安全ベルト |

|

このページの最初に戻ります

キャビン吊り上げの準備

キャビン&高度ユニットと方位ベースを連結しているのは方位大ギアに付いているM20のキャップボルトである。

キャビン&高度ユニットを吊り上げるには、この時点で、このボルトを緩める必要がある。ところが、インパクトレンチ用の六角キーヘッドが構造物に干渉してボルトの穴に入らないという失敗に気づいた。

インパクトレンチヘッド以外にはM20のチャップスクリューを外す道具を用意していなかったので、仕方なく、ボデガ(ラスカンパナス天文台の整備工場)にG17の六角キーレンチとハンドル代わりの強そうなパイプ(約1m)を借りに行った。

ここの部分のネジは非常に大きな締め付けトルクが掛かっており、1mのハンドルでも作業員が2〜3名で渾身の力で引かないと緩まなかった。これを全部緩め、8本を残して抜き去ったのだが、いくらハイテンションスチールと言えども締めすぎではないかと思う。

キャビンは外装の小屋のようなもので、その内部には望遠鏡の高度軸と観測装置を取り付けるための光学定盤があり、総重量8トンほどになる。キャビンの部分にロープをかけて持ち上げようとすると、キャビンと高度軸の結合部分を痛める可能性があるので、高度軸の主鏡フランジにジグを取り付けて吊り具を取り付け玉がけすることと、キャビンを降ろした後トレーラーに乗せるためのパレットを用意して、パレットに高度軸とキャビンを固定するという凝った方法を採用した。

このパレットの製作には少々時間がかかったが、レンコレットの手際の良さはなかなかのもので、現場で溶接やディスクグラインダーを器用に操り、ペインティングにも神経を使っていた。日本で聞いていた話では、チリの作業員は言ったことしかやらないし、無神経に色々なところを傷つけたり壊したりする・・・ということだったので心配していたが、彼らは僕たちが思っている以上にプライドを持ち、細やかな心遣いが伝わってくる。彼らと仕事をするのは非常に気持ちがいい。

このページの最初に戻ります

| パレットの骨組み(その1) | パレットの骨組み(その2) | パレットの床板 | 完成間近のパレット |

|

|

|

|

スリリングなキャビン吊り上げ

高度軸上面(主鏡が付いていた所)に、三菱が設計した吊りジグを固定した。

ここで大きな困難に直面した。

キャビン&高度軸ユニットの重心と、吊りジグが想定する重心が合わないのである。6本のワイヤーロープのうち2本にチェンブロックを入れて傾きを調節できるように玉掛けしたつもりが、クレーンを巻き上げてワイヤーロープの張り具合を確認すると、バランスがとれていない。この時点で、予想外に重心がずれているのは明らかであった。このままでは、地切りした瞬間に荷振れを起こす。振幅は重心のずれの2倍となるが、この時点ではどれほど振れるか見当がつかない。

一端降ろして、吊り荷重が大きいと思われるところに太いワイヤーロープが来るよ玉掛けを直し、チェンブロックを操作してみたが、ワイヤーの張り具合は一向に改善せず水平も出ない。重心が大きくずれている以上、玉掛けで吊り上げ時の振れを止めることは不可能である。

しかし、ここで作業を中断するわけには行かない。

この吊り上げジグはNANTEN望遠鏡を作った人たちが設計したものである。彼らの言うとおりに作って、ここまで運んできた。これが使えないようでは、このさき何を信頼したらよいのか途方にくれる。

| キャビン上部の主鏡フランジ面点検 | 吊り上げジグ | キャビン上に吊り上げジグを取り付ける | パレットに収まったキャビン |

|

|

|

|

このページの最初に戻ります

方位エンコーダポスト破損

重心がずれていることを承知で吊り上げるしかないと判断し、振れる方向を想定して、作業員を安全な場所に待避させた。

大きく吊り荷が振れても早く振れを止められるように、補助ロープを2本渡し、何とか切り抜けたいと考えた。

いよいよ地切りである。

しかし、吊り荷が大きく振れて、方位軸の中心に配置されていた方位軸エンコーダポストと高度ユニットの内径と接触した。エンコーダ・ポストが大きな音をたてて折れ、最上部のシャフトはボルトが飛んで軸が曲がってしまった。大きな事故である。

約1.2mの振幅で8トンのものが振れたことを考えれば、被害は最小限にとどまったといえるのだが、もうこの部品は使えない。ポストの存在を忘れていたこともあり、ショックであった。

もし重心の位置がおおよそでもわかっていて、それを反映した吊りジグが用意できていたら、この様な事故は起きなかった。

幸いなことに、壊れた方位軸エンコーダポストは作り直しのきく部品なので、早速採寸し、簡単な図面にした。

大きくて思いキャビンが大きく振れたとき、もし反対側のコンテナとの間に人が入っていたら確実に圧死していたであろう。このようなことを考えると、作業員を退避させておいたことはせめてもの慰めである。

オリジナルの設計では、エンコーダポストが方位ベースから500mm程度飛び出ている。このよういな設計では、高度軸ユニットを吊り上げる時のクリアランス(荷振れの許容値)が200mm程度しか許されていない。

高度ユニットは回転軸に対して重心がずれていることを考えると、このような設計では分解のたびにおなじ事故に遭遇する可能性がある。方位ベースの最上部よりも下で切り離せる構造になっていなければならないと思う。

そもそも望遠鏡を分解するなどと言うことは想定されていないかもしれないが、工場内での組立作業でも、仮組から本組など何回も組立工程を経ることを考えれば、最初から分割できるようにしておくことがベストだったのではないか。

今回、新たにポストを作るにあたり、こうした観点から、途中で分割することにした。

これは次回の組立手順の中でも生きてくると思う。

高度ユニットが載る前に、分割した下の部分のみを取り付けることができるので、出っ張っている部品を無くすことができる。これなら少々荷が振れても破損事故は起きない。

| 曲がったエンコーダシャフト | ポストの下のボルトは全部破断した |

|

|

エンコーダポストは日本で作り直すこととし、採寸してラフな設計図を作り、加工見積もりを取る。たいした金額にはならないが、際組立のときに、エンコーダポストの軸中心を慎重に出さないといけないので、その方法や道具立ても考える。

キャビンがパレットに収まったので、キャビンの改造で残った部分を作業しつつ方位ベースをパレットに移す準備を始めた。

このページの最初に戻ります

方位ベース吊り上げ

方位ベース(約3トン)も重心がずれている。

少々手荒だとは思ったが、クレーンのフックの位置を垂直ではなく重心のずれている側にずらして吊り上げるとどうなるかを試してみました。しかしこれは完全な失敗だった。

僕はフックの位置しか頭に無く、フックを重心の真上になるようにクレーンを動かしたかった。しかし、よく考えればクレーン先端の位置が重心の真上に無ければならない。結局、この時も吊り荷を大きく振らせてしまうことになった。

このときは、方位ユニットが軽いこともあって補助ロープで振れを押さえることができ、事故にはならなかったのだが、クレーンオペレータからは注意されてしまった。

このときの玉掛けで、4本のワイヤーロープが均等な張力になっていないのも困った。4本吊りは過拘束となり、どれか一本は荷重がかからない状態になりやすい。3点吊りがベストである。

| 方位ベースの基準面検査 | 吊り上げられた方位ベース | 方位ベースの下面 | 輸送用パレットに固定 |

|

|

|

|

方位ベースの下には水平だしの基準面を確保するため、6個のレベリングブロックが入れてある。今回はこれを全て整備しなおし、アタカマの再組立のときにも使用する。

レベリングブロックを全て解体し、錆やシーリング剤を掻き落として、上下の表面と楔のすべり面を修繕。ねじのかみ合わせや軸部分も古いグリスやペンキを落として新しいグリスで養生する。これらの仕事はレンコレットの面々が興味深くみていたので、このような作業がどうして必要かを説明したら、彼らがやりたいという。早速、必要な道具を揃え、交代でやってもらった。お互いにどちらが綺麗になったか・・・などと競い合いながら面白そうに作業をしてくれた。

これらは一度仮組みし、動作を確認した後に緩衝シートで梱包した。

| 方位ベース下のレベリングブロック | レベリングブロックの解体 | 養生されたレベリングブロック |

|

|

|

このページの最初に戻ります

トレーラにコンテナを載せる

NANTEN望遠鏡の主要部分は、パレット毎、トレーラーに積み込む。

主鏡は新しいものと交換するので不必要だが、トレーラーの中央部が空いているのでそのまま乗せて、アタカマまで運ぶことになった。ラスカンパナスに残してもスクラップになるだけなので、アタカマに運んでおけば、万が一、役に立つかもしれない。

キャビンの重心云々は、パレットに乗ってしまったので4点吊りでトレーラーの荷台に納まったが、吊ったときの床の平行が出ず、トレーラーの床と接する時に神経を使った。

主鏡をシートで養生し、キャビン内にレベリングブロックやケーブル巻取りなどの重量パーツを入れて、厳重に施錠する。

チリでは、トレーラーなどで荷物を運ぶ際、コンテナや梱包を厳重に施錠しておかないと、運転手が休んでいる夜間に内部のものを盗まれてしなうそうだ。主鏡をシートで覆うのは、高額なものを運んでいるという印象をもたれないようにとの配慮からだという。

僕たちはチリの治安について不安に感じたことは無いが、長く現地にいるメンバーはとても慎重であることに一種の不安を感じた。

| 望遠鏡主要部分をトレーラーに積む | 主鏡にシートをかける | いよいよ送り出し | さらば!ラスカンパナス |

|

|

|

|

望遠鏡本体を送り出した後、40フィートコンテナ、20フィートコンテナ各1台、物置小屋1棟に観測装置や予備のパーツ、生活道具などを満載してアタカマまで運ぶ。

制御装置は新しく作ったので不必要とも思うが、メーカーの作った装置は重厚で非常にしっかりしていることから、パーツ取りのような感じで利用できそうだ。このように考えていくと、明らかに故障したり古くなったコンピュータ以外は全て持っていくことになる。

トレーラに40フィートコンテナを載せる作業はクレーンオペレータとトレーラー運転手の見事な連携に感心した。

この作業では玉掛けを作業員に任せ、微妙な時に合図を行うという具合で、作業全体を見通すことができた。

コンテナ専用トレーラは荷台にコンテナを固定するジグが付いていて、そこがピッタリ合うようにコンテナを降ろさなくてはならない。ところが、コンテナを吊った状態で、その真下にトレーラーを持ってくるという手順で、この作業が進んだ。

この方法だと、トレーラー運転手の腕前が物を言う。運転が荒いと、なかなか固定ジグに合わない。最後はクレーンの補助ロープと作業員がコンテナを押しながら、僕の合図で荷台に降ろしたのだが、作業員、補助ロープ、クレーンオペレータ、合図の息が合わないとうまくいかない。

何回かチャレンジしているうちに息もピッタリ合って、上手に降ろすことができるようになった。合図マンはクレーン作業の中心であることがよくわかる瞬間であった。

| コンテナの玉がけ | 20フィートコンテナを

トレーラに載せる | 後ろのスペースに

物置小屋を乗せる | 40フィートコンテナは

吊った状態でトレーラが下に入る |

|

|

|

|

このページの最初に戻ります

分解作業から得られた教訓

- クレーン作業の教訓その1=重心を掌握する

クレーンを使った分解作業では、期せずして「吊り荷の重心位置が不明な場合の吊り上げ作業」という難しい作業を強いられ、結果として方位軸エンコーダポストを破損した。しかし、ここからは非常に多くの教訓を得た。

その一つは、玉掛け作業に妥協は禁物ということである。

望遠鏡のような微妙な装置を吊り上げる場合、吊り上げた瞬間(地切り)に荷を振れさせないことが大切である。そのためには、重心の位置をしっかり確認し、納得のいくまで、玉掛けを直したり、チェンブロック等で調整すことである。

今回、キャビンの重心がどこにあるかがおおよそ判ったので、キャビンの吊りジグを改造する必要がある。重心にあわせた細かい調整を可能にすることと、アタカマの現地で製作できることを条件に、日本に帰って設計をすることにした。

- クレーン作業の教訓その2=吊り具の準備

今回の解体作業では、クレーン作業について身をもって勉強させられた。それは吊り具が圧倒的に不足していたことである。

スリング、シャックル、チェンブロックなど、ことごとく不足した。

初めてのクレーン作業だったこともあるが、ラスカンパナスにある吊り具で十分と考えていたのは全くの認識不足であった。これによって不自由なクレーン作業を余儀なくされたのである。

アタカマの作業では頼るべきところが無いので、吊り具を全て準備しなければならない。十分な強度と予備を含めた品揃えを早めに準備することにした。

- よく頑張ったレンコレット

今回の分解作業でレンコレットの作業員の奮闘と丁寧さには感服した。何よりも、気持ちがいい。彼らの担当している仕事以外でも、僕たちが困っているとすぐに手を貸してくれた。彼らは「力仕事は俺たちに任せろ!」というのが口癖だ。とにかく、どんな作業をしていても、我々が困っていると見るや、声をかけてくれて、どうするこうすると議論が始まる。親方のセルヒオが「こうしよう!」というと一斉に作業が始まる。この連中は互いの得意や気心をよく知っていて、実に楽しそうに仕事をする。

僕たちも、彼らに仕事を頼むことに不必要に気を使うことも無く、フレンドリーに作業を進めることが出来た。

全ての作業が終了した後、家財道具であまったソファーや机などをセルヒオたちにプレゼントしたが、大喜びで彼らのトラックに積み込んでいた。

- 仕事の進行を指揮することの重要性

僕自身はこのような大人数で作業を進めた経験が無かった。今回の解体作業は、大まかなスケジュールは決まっていたが、その日その日の作業の詳細はゆきあたりばったりの状態で、計画的ではなかった。これは僕の準備不足・認識不足である。

ラスカンパナスの気象条件はアタカマと比較したら格段に良いはじである。しかし、濃霧や雪といったこともあって、計画通りに進まず、日程が苦しくなった。荒天時の作業も準備しておくべきだった。

アタカマ高原は標高も高く、天候もずっと厳しい。そのような中で組立作業を行なうには、十分な準備と、詳細な計画が必要である。そして、毎日、どのような作業を行なうかということを「朝礼」などで明確に示す必要があると思った。

この教訓は次のNANTEN-2望遠鏡再組み立てに大いに生きた。この経験がなければ、アタカマでの再組み立て作業の成功はなかったであろう。