We have no English Page!

基板加工機の使い方

更新2004年 05月12日

操作手順

- Flash for Windowsの起動

このアイコンをクリックして起動します。

このアイコンをクリックして起動します。

- PCBデータの読込はConverterプログラムを起動して使用するデータを読み込みます。

この場合EASYCAD以外のデータはコンバータ内の変換コマンドや直接編集をしてCAMで使用できる形式に書き直します。

- PCB図面から加工データへの変換 読み込まれた配線、穴データを元に基板加工機で切削する穴や切削位置のデータを作成します。

- 基板加工機の加工手順

- ① 加工準備 ・使用する工具、ドリル、基板を準備します。

- 基板を加工台に設置しテープで固定します。

- ミリングカッタを取付て刃物の高さを調整します(標準の切削幅は0.3mmです)。

- 加工する領域を設定します。

- 片面基板の場合以外は基準となる位置にP1、P2の基準穴を開けます。

- ② 穴あけ加工

- 刃物を指定されるドリルに付け替え加工するすべての穴位置に穴を開けます。

※メッキ処理をしない場合に穴あけ加工を輪郭加工の後におこなうと穴の影響による線幅の変動は小さくなります。

- ③ メッキ処理

- 多層基板などスルーホール処理の必要な場合はメッキ処理をします。

- ④ 輪郭加工 ・必要に応じて基板の位置合わせをします。

- 刃物をミリングカッタに付け替え、切削幅を調整して輪郭切削をします。

- 切削幅の変更メッセージにしたがって切削幅を調整し輪郭加工を繰り返します。

- 最後にランドを仕上げて終了します。

- ⑤ 裏面加工の設定

- 回路基板を裏面に置き換え固定します。

- 基準穴を元にして基準点を設定します。

- ⑥ 輪郭加工

- ⑦ 外形加工

- 刃物をフォーミングカッタに付け替え、切削深さを調整します。

- 外形を切削してから回路基板を取り外します。

- デザインカッタを使用して切残した部分を切断してからヤスリでバリを取り除きます。

- 必要に応じて表面に保護膜を塗布します。

※注意事項

加工時の設定値表示で刃物の回転速度と加工速度は必ず確認してください。<BR>

回転速度:30(×1000)RPM 加工速度:輪郭加工時12 mm/sec以下 、外形加工時1~2mm/sec以内

PCBEを使用する場合の留意点

アートワーク条件のDコード0から3までは加工機ソフトで予約されていますので使用しないでください。

ガーバファイルの使い方

- 出力するファイル名、レイヤーの設定は、ダイアログの設定か、メニュー 設定→ガーバ出力設定で行います

- ガーバファイルは、基板ファイルと同じフォルダに出力されます。

- アパーチャ加工条件は同じフォルダのgout.lstファイルに記載された内容を参照してください。

- ドリル加工条件は同じフォルダのhout.lstファイルに記載された内容を参照してください。

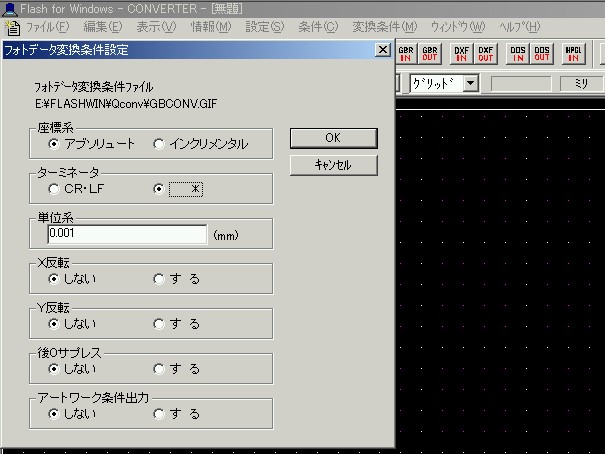

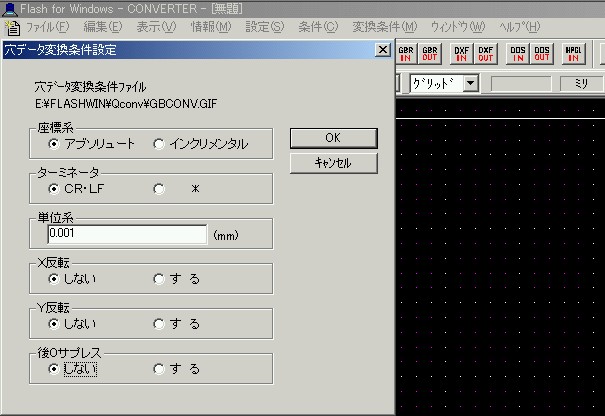

- 加工条件の内容を元にフォト変換条件、ドリル変換条件を編集してください。

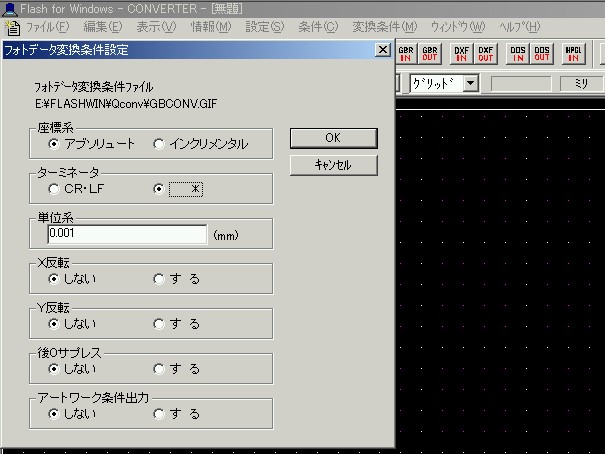

フォトデータ変換条件設定

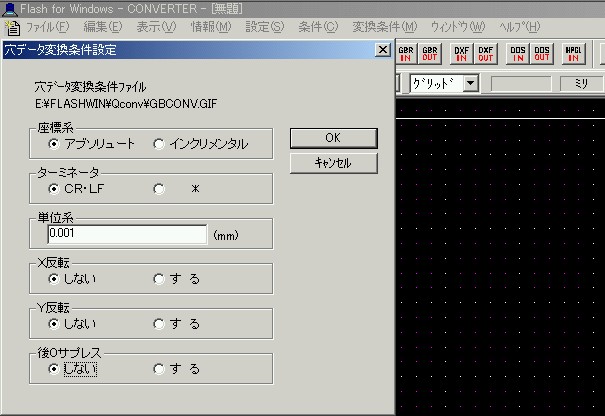

穴データ変換条件設定

- 必要なデータは表面・裏面・外形データ(*.GRB)穴データ(Hole.hol)、設定データ(gout.lst、hout.lst)です。

- ※インチ出力をする場合、mmからinchに変換すしますので有効桁数の関係から精度は下がります。基板加工機はInch、

mmどちらも対応できます。

- ※反転(ミラー)出力する時は、保存されているファイルを読込み、複数選択で必要な要素を選択後に反転して出力してください。名前を付け替えて保存するとよいでしょう(上書き保存しない限り元ファイルは変更されません)。

- ※基板メーカーにデータを渡す場合、ガーバ・コマンドを確認して、モーダル加工をサポートしていない時には、"同一コマンド1回"のチェックを外して下さい(通常、モーダル加工はをサポートされています)。

電子情報技術室で提供している基板加工機(CAM)はミッツ株式会社製の「プリント基板加工システム(FP-21A)」です。使用する場合は加工機の使用予約を必要とします。

この頁についてのご意見は

佐藤利和、e-shop@sci.nagoya-u.ac.jp

まで

このアイコンをクリックして起動します。

このアイコンをクリックして起動します。