理学部装置開発室 鈴木和司

理学研究科素粒子宇宙物理学専攻

天体物理学研究室 浅山信一郎

1,はじめに

近年、電波望遠鏡を使用した観測により星の誕生を含め宇宙の根源を解明しつつある。その中でもサブミリ波帯の観測では、星間分子雲の形成など数々の宇宙の謎を解き明かしている。チリのアタカマ(高度4800mm)に設置を予定している国際大型干渉計(Atakama

Large Millimeter and Submillimeter Array:ALMA)計画ではサブミリ波帯での観測においては、分解能0.01秒角を目標としており、原始銀河の探査及び銀河形成の解明をも可能にする。

サブミリ波帯の観測に使用する受信機の超伝導SISミクサは、4Kに冷却するため閉サイクル冷凍機を使用する。

4Kを達成するには、断熱真空と数段の熱シールドを持ったデュワーが必要となる。ALMA計画では、一つのデュワーに10台の受信機を装備しなくてはならず、個々の受信機をカートリッジ化することによって随時交換し、1台の冷凍機で冷却する方針である。

本報告は、4Kデュワーの構造及びカートリッジ化した受信機の熱伝達方法の検討について述べる。

2,4Kデュワーについて

前述の通り、1台の冷凍機を使用し10本の受信機をカートリッジ方式により設置する。今回使用する冷凍機の能力は、4Kステージが1W、12Kステージが10W、70Kステージが40Wの予定である。また、各部での熱的条件は、SISミクサが4K、ミラー系が10K以下、HEMTアンプが20K以下でなければならない。かつ各温度のステージには熱シールドが必要となる。

このデュワー本体は、カセグレン望遠鏡の焦点に設置され、0から90°まで傾くが、傾斜しても内外にある光学系がずれないような剛性が必要となる。

かつ、各部の変形による影響を少なくする構造を考えなくてはならない。また、ALMA計画では100台程度の望遠鏡を使用するため、経費の点も考慮する必要がある。

この計画に使用する受信機は簡便な装着・脱着のためにカートリッジ化されなければならない。観測に用いる受信機の交換のためにこのカートリッジは操作性が良く、かつ受信機内部および外部との光学系のマッチングをとるための剛性を必要とする。

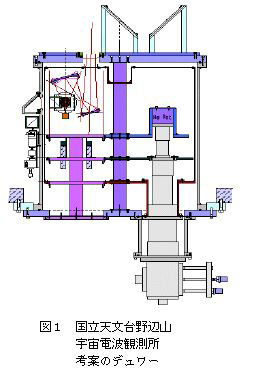

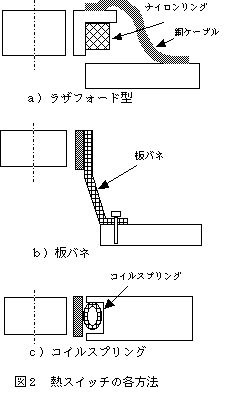

しかし、高操作性と高剛性という考え方には本来矛盾があり、これらの特性を共に満足するための機構・構造を検討する必要がある。一つの考えとして、デュワー側に剛性を持たせ、カートリッジ側を柔くするという案がある。また、具体的な方式を考案されたものとして、ラザフォード研究所および国立天文台野辺山宇宙電波観測所が考案したデュワー(図1)がある。この方式には、全体の剛性・熱伝導効率のみだけではなく、防振性・操作性・再現性・保守の容易さなど、いくつかの改良点・疑問があり、まだ多くの検討事項が残されている。

3,熱スイッチ

従来、受信機周辺の光学系の調整は、常温に戻し断熱真空を大気に戻しふたを開けて行っていた。ALMA計画ではデュワーの上部にも光学系があり、かつ10台もの受信機を装備しなければならないため、デュワー下部より出し入れを行うカートリッジ方式が考案された。そのため、冷凍機のステージから超伝導ミクサの設置されている受信機のあるカートリッジに熱伝達する方法(熱スイッチ)を考案しなければならない。

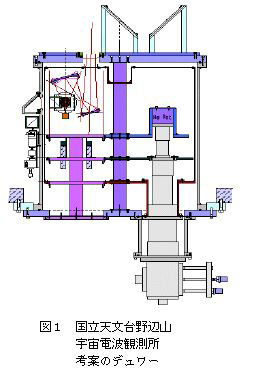

熱スイッチの方法として、a)ラザフォード研究所が提案している方法(ラザフォード型)、b)板バネ、c)コイルスプリングなどが考えられる(図2)。熱伝達ブロックとカートリッジとを接触させる方法として、ラザフォード型では樹脂(ナイロン)リングの熱収縮を、板バネは板のバネ力を、及びコイルスプリングはコイル状のリングによりコイルのたわみを、それぞれ利用している。図2のb)とc)は我々のアイデアである。

4,熱スイッチテスト及び結果

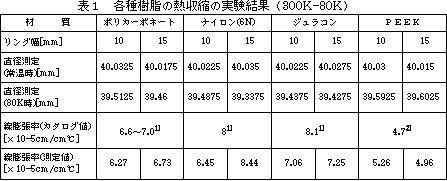

ラザフォード型はユニークな考え方であるが、実際にどの程度熱スイッチとして働くかが疑問であるため、まず入手可能な樹脂材料を数種類使用し熱収縮及び収縮時の熱伝達のテストを行った。収縮テストは液体窒素温度になったときの径を測定した。結果を表1に示す。

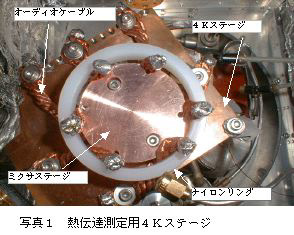

現存する冷凍機の4Kステージを使用し、簡易的なラザフォード型熱スイッチの熱伝達実験を行った。熱伝達測定用ミクサステージは写真1に示す。写真中央の銅板は4Kステージとの間に樹脂(ジュラコン)を置きある程度の熱絶縁をした。熱伝達には両端をインジウム付けした純銅ケーブル3)(オーディオケーブル、PC-10C(銅の純度99.99%))を6本使用し、4Kステージにネジにより止めた。ケーブルの外側にあるナイロンリングが冷却され、4Kステージの熱が中央部のミクサステージに伝えられる。温度測定は4Kステージとケーブルの先端をシリコン・ダイオード(DT-470-CU-11A、Lake

Shore社製)により測定した。

温度測定の結果、ステージが約4Kの時にケーブル先端は5.35Kであった。

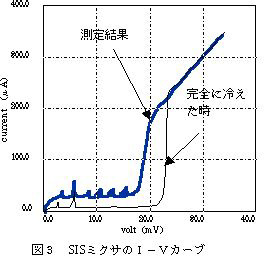

次に、中央のミクサステージ上にSISミクサを装着し、実際の電流-電圧特性(I−Vカーブ)を見ることによりおおよその温度が判断できる。そのI−Vカーブは図3に示す。

図3のように細線はミクサが完全に冷却された時(4.2K)のI−Vカーブであり、太線が今回実験した測定結果である。これにより、ミクサは7K程度に冷却されていることが予想される。

5,まとめ

今回行った実験は非常に簡易的であり、熱的な配慮に欠けていた可能性がある。銅ケーブルの本数を増し、熱シールドを行えば4K近くになると思われる。

ラザフォード型のみの熱スイッチでは、熱伝達性能及び剛性の問題を含んでいることがわかった。デュワー自体にも断熱・剛性などの問題があり工夫が必要である。また、カートリッジ各ステージの直径を適宜変更することが、有効であろう。

今後は、熱スイッチ方式を確立するだけでなく、ミクサのみを4Kにする専用の熱伝達方法(ハイブリッド型)を考案することが必要である。ミクサのみに熱伝達する方法としては現在、大電流用コネクタを応用し、ピン状あるいは板状の熱スイッチの使用を検討している。

<参考文献>

1)monitor Das HiFi Kabelカタログ,東志株式会社

2)2000プラスチック科学機器総合カタログ,サンプラテック株式会社

3)PEEK PROPERTIES GUID,ビクトレックス・エムシー株式会社