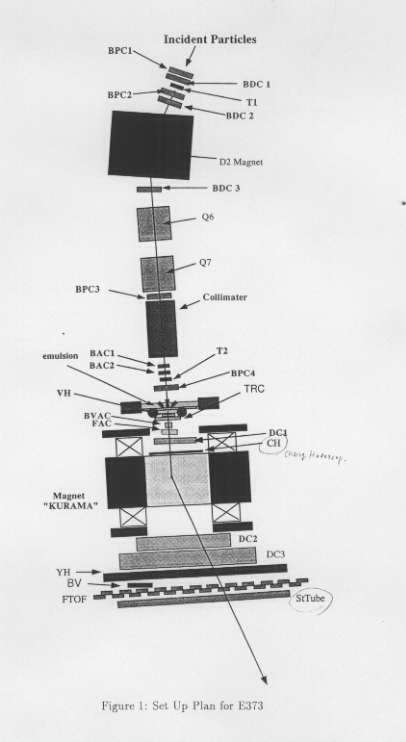

E373実験のビームライン

ダブルハイパー核検出実験(E373/KEK)は岐阜大学、京都大学、神戸大学、名古屋大学などによる共同研究で、高エネルギー加速器研究機構で実施したものです。この実験は加速器、原子核乾板、シンチレーチィングファイバーなどを組み合わせた素粒子実験です。

K−K+反応により生成するΣ粒子を原子核乾板中に停止させ、ストレンジネスが−2の原子核(ダブルハイパー核)が生成されるのを検出し、S=−2の原子核を研究することを目的としています。

この実験では原子核乾板とシンチレーションファイバーとの連携が重要な課題であり、そのために原子核乾板とシンチレーションファイバーを可能な限り近づけるとともに、原子核乾板の駆動装置(エマルション・ムーバ)の座標位置を正確に読み取ることが必要です。エマルション・ムーバに与えられた間隔は20mm、上流側のシンチレーションファイバーとの隙間は0.5mm、下流側もできる限り近づけることで、原子核乾板の中に残された素粒子反応を正確に見つけることができます。

左の図の中央下にemulsiomと記されている部分にエマルションムーバが配置されています。ご覧のように、前後に他の観測装置が接近し、すぐ後ろ(下流側)には巨大なマグネットがあって、こちらからの漏洩磁気による影響も心配されます。エマルションムーバの駆動モータは磁気シールドを施してあります。

エマルション・ムーバについては、97年核融合研究所技術研究会と名古屋大学理学部技術報告にまとめましたのでご参照ください。

Return

金工室(河合)が担当した仕事内容を紹介します

私はエマルションムーバの改造とエマルションムーバをビームライン上に正確に置くための架台の設計を行い、現地での組み立て、調整を行いました。この作業は当時愛知教育大学の田中君との共同作業です。

エマルションムーバは1985年のCERN/WA75で始めて使った原子核乾板駆動装置で、隙間の狭いところで、20kg程度の原子核乾板をビーム強度に合わせて複雑に制御し、合わせて原子核乾板の位置を正確に出力する装置です。この装置は三鷹光機の設計を基に、物理金工室と三鷹光機が共同して製作したもので、WA75ではB粒子の発見に貢献し、装置としての信頼性を実証しました。

WA75では間隔が50mmでしたが、今回は20mmと厳しい条件となり、そのままでは使えないので大幅に改造することとなりました。改造にあたっては、座標測定系の剛性が減少する分精度が悪くならないように垂直座標読み出しのスケールを案内レールと一体化させる設計や、原子核乾板を固定する技術開発(カセットの開発)など、基本設計までさかのぼって大幅なものとなりました。

エマルションムーバの架台にはシンチレーションファイバーも同架し、インストールや保守を容易にするための工夫を行いました。

これらは三次元CADによって行い、効率よく作業を進めることができました。

改造前のエマルションムーバ 20mmの隙間に合うよう改造した

設計(三次元CAD)

垂直案内レールに埋め込んだ

リニアスケール(SONY SR118) ビームライン上の設置する架台も含めた設計図

改造したエマルションムーバ ビームライン上に設置されたエマルションムーバ

参考資料

- 三次元CADによる原子核乾板駆動装置の改造と架台の設計/河合

/核融合科学研究所技術研究会報告/1997

- E373実験におけるエマルションムーバの制御システム/河合

/名古屋大学理学部技術報告 Vol.8 /1997

Return to top

照射実験の成果と課題(中間報告)

2000年2月での状況報告

照射実験はすべて終了しました。その間、色々なトラブルに見舞われたエマルションムーバでしたが、田中君等の奮闘によって、無事実験終了まで稼動できました。

以下に、E373で得られた経験を羅列的に示します。

三次元CADで設計することで、複雑な構造の説明がわかりやすくなったり、研究に参加するメンバーの理解を一定水準得られました。

エマルションムーバ自体は、前後の間隔を狭くしたために剛性がなくなって、精度という面では以前のものと比べ、使いにくくなっています。

同時に、上下方向の動きが限界いっぱいなので、制御装置として使っているパソコンが暴走するとムーバーも暴走して内蔵したリニアエンコーダを破壊するなど、大きな事故も経験しました。リミットスイッチはあるものの、全速力で動いていると、リミットで止められないこともあるようです。

こうした制御の問題は、我々の技術では十分にこなせていない部分です。

エマルション(原子核乾板)を取り扱う技術としては、これまではラミネート紙で包んで真空パックしていたものを、カセット(エマルションを固定する枠)自体を真空容器とすることで、真空バルブと真空シールを採用し、デッドスペースをより少なくすることに成功し、上流側のファイバートラッカーとの距離を徹底的に縮めることに成功しました。

しかし、問題点もいくつかあります。最大の問題点は、真空シールが不完全だったり、真空容器の気密性が損なわれて、エマルションの精度が保たれなくなるという事故が度々発生するということです。エマルションをカセットに詰め込んでシールする過程は暗室の中で手探りで行われているので、作業の「品質」を高める努力が払われていますが、それ以外にも、カセットを改良することで解決しようと努力しました。

この問題は、後の解析で、素粒子反応の位置合わせ作業を非常に困難にしました。カセットに挿入して四辺を固定するやり方は、周辺温度の変動による膨張・収縮の影響を受け、カセット内部のエマルションが不確定な動きをすることによって、素粒子反応の位置精度が悪くなるという現象です。

この現象を回避するには、エマルション(原子核乾板)をあまり大きくしないとか、片方に倣うような固定方法をとることが考えられます。

Return to top

現在までの成果

現在までの解析の結果、Λ粒子2個を含む超原子核(ラムファ)の生成現象が非常にきれいに残っていたため、質量などの情報を得ることができました。ラムファの質量測定は世界初です。

この解析結果はフィジカル・レビュー・レター誌に掲載されることとなり、このたび新聞報道されました。この新聞記事を紹介します。

中日新聞に掲載されました

Return to top

この実験では原子核乾板とシンチレーションファイバーとの連携が重要な課題であり、そのために原子核乾板とシンチレーションファイバーを可能な限り近づけるとともに、原子核乾板の駆動装置(エマルション・ムーバ)の座標位置を正確に読み取ることが必要です。エマルション・ムーバに与えられた間隔は20mm、上流側のシンチレーションファイバーとの隙間は0.5mm、下流側もできる限り近づけることで、原子核乾板の中に残された素粒子反応を正確に見つけることができます。

左の図の中央下にemulsiomと記されている部分にエマルションムーバが配置されています。ご覧のように、前後に他の観測装置が接近し、すぐ後ろ(下流側)には巨大なマグネットがあって、こちらからの漏洩磁気による影響も心配されます。エマルションムーバの駆動モータは磁気シールドを施してあります。

エマルション・ムーバについては、97年核融合研究所技術研究会と名古屋大学理学部技術報告にまとめましたのでご参照ください。

エマルションムーバは1985年のCERN/WA75で始めて使った原子核乾板駆動装置で、隙間の狭いところで、20kg程度の原子核乾板をビーム強度に合わせて複雑に制御し、合わせて原子核乾板の位置を正確に出力する装置です。この装置は三鷹光機の設計を基に、物理金工室と三鷹光機が共同して製作したもので、WA75ではB粒子の発見に貢献し、装置としての信頼性を実証しました。

WA75では間隔が50mmでしたが、今回は20mmと厳しい条件となり、そのままでは使えないので大幅に改造することとなりました。改造にあたっては、座標測定系の剛性が減少する分精度が悪くならないように垂直座標読み出しのスケールを案内レールと一体化させる設計や、原子核乾板を固定する技術開発(カセットの開発)など、基本設計までさかのぼって大幅なものとなりました。

エマルションムーバの架台にはシンチレーションファイバーも同架し、インストールや保守を容易にするための工夫を行いました。

これらは三次元CADによって行い、効率よく作業を進めることができました。

| 改造前のエマルションムーバ | 20mmの隙間に合うよう改造した 設計(三次元CAD) |

|---|---|

|

|

| 垂直案内レールに埋め込んだ リニアスケール(SONY SR118) | ビームライン上の設置する架台も含めた設計図 |

|---|---|

|

|

| 改造したエマルションムーバ | ビームライン上に設置されたエマルションムーバ | ||

|---|---|---|---|

|

|

|

|

- 三次元CADによる原子核乾板駆動装置の改造と架台の設計/河合

/核融合科学研究所技術研究会報告/1997

- E373実験におけるエマルションムーバの制御システム/河合

/名古屋大学理学部技術報告 Vol.8 /1997

Return to top

以下に、E373で得られた経験を羅列的に示します。

三次元CADで設計することで、複雑な構造の説明がわかりやすくなったり、研究に参加するメンバーの理解を一定水準得られました。

エマルションムーバ自体は、前後の間隔を狭くしたために剛性がなくなって、精度という面では以前のものと比べ、使いにくくなっています。

同時に、上下方向の動きが限界いっぱいなので、制御装置として使っているパソコンが暴走するとムーバーも暴走して内蔵したリニアエンコーダを破壊するなど、大きな事故も経験しました。リミットスイッチはあるものの、全速力で動いていると、リミットで止められないこともあるようです。

こうした制御の問題は、我々の技術では十分にこなせていない部分です。

エマルション(原子核乾板)を取り扱う技術としては、これまではラミネート紙で包んで真空パックしていたものを、カセット(エマルションを固定する枠)自体を真空容器とすることで、真空バルブと真空シールを採用し、デッドスペースをより少なくすることに成功し、上流側のファイバートラッカーとの距離を徹底的に縮めることに成功しました。

しかし、問題点もいくつかあります。最大の問題点は、真空シールが不完全だったり、真空容器の気密性が損なわれて、エマルションの精度が保たれなくなるという事故が度々発生するということです。エマルションをカセットに詰め込んでシールする過程は暗室の中で手探りで行われているので、作業の「品質」を高める努力が払われていますが、それ以外にも、カセットを改良することで解決しようと努力しました。

この問題は、後の解析で、素粒子反応の位置合わせ作業を非常に困難にしました。カセットに挿入して四辺を固定するやり方は、周辺温度の変動による膨張・収縮の影響を受け、カセット内部のエマルションが不確定な動きをすることによって、素粒子反応の位置精度が悪くなるという現象です。

この現象を回避するには、エマルション(原子核乾板)をあまり大きくしないとか、片方に倣うような固定方法をとることが考えられます。

Return to top

この解析結果はフィジカル・レビュー・レター誌に掲載されることとなり、このたび新聞報道されました。この新聞記事を紹介します。

| 中日新聞に掲載されました |

|---|

|

Return to top